Il a fallu faire un choix dans les extraits des lettres d’Odile qui seraient publiés. L’évidence était de publier ce qui avait trait à sa relation avec Hélène. Mais d’autres passages ont du caractère. A titre d’exemple, cette série de lettres, au début de la drôle de guerre, lorsqu’Odile et sa famille se réfugient chez les LINDON à Etretat (sauf son père qui est mobilisé comme commissaire de la gare de Reims), et que son fiancé dort dans la boue et participe aux rares percées françaises en Allemagne.

Automne 1939 – Odile pionne et secrétaire à la mairie d’Étretat

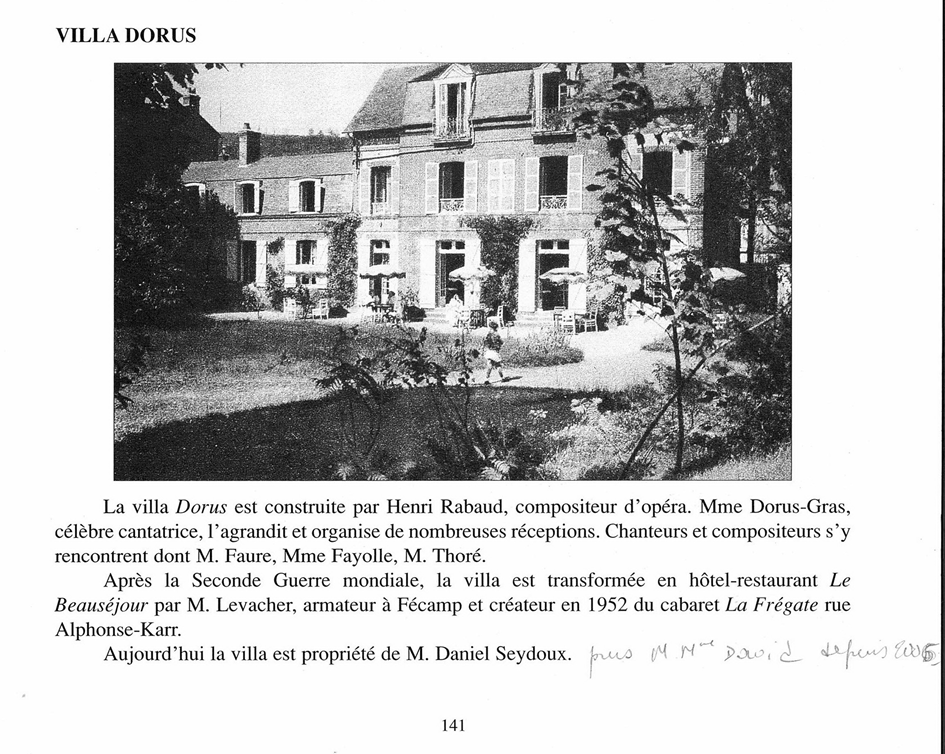

Odile, sa mère et sa sœur rejoignent Thérèse LINDON et ses enfants à Étretat dès la déclaration de guerre. Ils habitent la villa Dorus, habituellement louée par Thérèse et Raymond pour les vacances, alors que les grand-parents LINDON ont une grande propriété à la sortie du village, sur la route du Havre.

Odile 4 Septembre 39

39 09 04 ON

Enveloppe adressée à Mademoiselle H. BERR, Le Vivier, Aubergenville (Seine-et-Oise)

ÉTRETAT, le 4 Septembre

Je ne t’ai pas écrit plus tôt, Mieux-Aimée parce que je n’ai pas eu le courage. Cela ne m’a pas empêchée de penser à toi sans cesse depuis Vendredi[1]. Je ne veux pas te faire part de mes impressions. Je passe mon temps à les étouffer, à les étrangler, à les terrasser. Cela me permet de supporter le coup avec calme. D’ailleurs, il faut avouer que depuis quelque temps je n’avais plus guère d’espoir. Je n’ai pas été prise au dépourvu, ce qui me constitue un avantage sur les gens béatement optimistes. Les sentiments qui dominent chez moi en ce moment sont l’abrutissement et la surprise de voir la vie suivre son cours normal. Je n’arrive pas à comprendre comment je peux encore manger, dormir, comment le soleil a l’audace de briller, et comment les gens arrivent à vaquer à leurs occupations journalières. Je ne réalise l’horreur de la situation que par moments, lorsque j’oublie de m’empêcher de penser. Ce qui me soutient, c’est la certitude que la guerre était non seulement inévitable, mais nécessaire, que c’est une croisade contre un être maudit en face duquel nous n’aurions jamais pu être heureux. Le malheur est que cet être ait existé ! Ce qui m’aide à supporter la catastrophe, c’est le sentiment qu’elle ne peut pas avoir été provoquée par des hommes. C’est Dieu qui l’a voulue, pour une raison ou pour une autre. Il ne nous reste plus qu’à nous résigner, et à espérer que ce sera également la volonté de Dieu de nous épargner de trop grande douleurs, et de ramener bientôt la paix et le bonheur. Pour l’instant, j’essaie de m’étourdir et de vivre comme une machine. Je refoule toute tendresse et j’étouffe toute émotion. C’est presque plus pénible quelquefois que de sentir et souffrir. Avant-hier, une partie de l’hôpital américain est arrivée de Paris. J’y passe mon temps à présent. Cela me distrait : je fais le ménage là-bas et je monte les plateaux aux malades. Toute la jeunesse d’Étretat, d’ailleurs, y a établi son quartier général. A la maison et dans la rue, je tricote avec acharnement. J’ai commencé une paire de chaussettes pour Jacquot. Je ne sais s’il en a besoin, mais cela me fait plaisir de travailler pour lui. La première chaussette d’ailleurs ressemble plutôt à un chausson. J’ai honte de mon égoïsme, mais je dois avouer que je me fais une bile terrible pour Jacquot. On ne peut pas être plus mal placé que lui : en première ligne, sergent à la frontière de l’Est. Il me faut beaucoup de confiance et de foi en ce moment. Heureusement, je n’en manque pas. Mais si jamais il lui arrivait quelque chose, je crois qu’il ne me serait plus jamais possible d’être heureuse. Ce doit être bien terrible pour Yvonne aussi en ce moment. Et pour tant d’autres ! Je ne devrais pas penser à moi. Mais cela m’étouffe car je suis obligée de le cacher toujours, même aux proches comme tante Thérèse. Hier, elle a parlé incidemment de lui et de son frère, en faisant la tournée des jeunes gens mobilisés[2]. Quand elle a prononcé son nom, je me suis sentie toute blanche et glacée. Mais j’ai dû continuer à faire semblant de tricoter tranquillement. A Maman non plus je n’ose pas en parler souvent. Elle a bien assez de soucis avec Papa … et avec François, qui ne sait que faire. C’est terrible aussi pour lui. Il n’a aucune aptitude spéciale sauf pour l’hébreu[3]. Il ne s’est jamais soucié des choses pratiques. Je ne le vois pas du tout travaillant dans un bureau civil. D’autre part il n’est pas assez fort pour entreprendre des travaux physiques, comme les travaux des champs. Je pense qu’il sera pris au conseil de contre-réforme, mais ce conseil n’aura pas lieu avant longtemps.

Oncle Raymond est parti ce matin après avoir travaillé jusqu’à la dernière minute.[4] Ses trois fils pleuraient à chaudes larmes. Moi aussi. Lui n’en était pas loin. Il était adoré ici. Beaucoup d’Étretatais l’ont accompagné à la gare.

ll y a beaucoup de monde à Étretat. Enormément d’Anglais et d’Américains. Cela me serre le cœur. Lorsque je pense aux bons moments que j’ai passé ici. Je me souviens de ces vacances mouvementées, pendant lesquelles je t’envoyais des lettres-feux d’artifice. C’est triste de vivre dans ce même cadre avec une âme si différente. Mais il ne faut pas se souvenir. Pas plus qu’il ne faut penser à ce qui pourrait être. Il y aurait de quoi devenir fou. Je suis contente d’habiter ici car la villa est gaie. Par exemple, elle manque de confort. Il n’y a pas d’eau courante dans les chambres et elle est difficile à chauffer l’hiver[5]. Je n’ai presque rien apporté comme vêtements d’hiver. Si c’est possible, nous irons dans quelque temps à Paris chercher des affaires. Ce voyage à Paris est un point lumineux dans la nuit. Ce serait merveilleux de passer une journée là-bas. Mais ce ne peut pas être avant longtemps, et d’ici-là Paris peut être mis dans un bel état. Je ne veux pas y penser.

J’ai des souvenirs qui montent par bouffées et à propos de rien. Hier tout à coup, j’ai pensé à l’année où nous avons passé nos vacances ensemble à Engelberg. Puis tout à coup, je me suis vue sur le boulevard Saint Germain revenant avec toi de la Sorbonne. J’ai senti la nuit me happer à la sortie du cours de Mac Millan (j’ai presque senti la rousse), j’ai évoqué l’attente de l’autobus en compagnie de Wladimir. Et tous ces bals ! Et les cours du Révérend. Chut ! Je ne veux pas y penser. Cela me fait du mal. Le meilleur moyen de ne pas souffrir, c’est d’accepter et d’espérer. J’ai la consolation de penser que nous ne sommes pas très loin, et que nous pourrons peut être nous voir une fois, plus tard. Je pense que cette lettre mettra un certain temps à te parvenir. La poste fonctionne mal. Ecris-moi bientôt Mieux-Aimée chérie. Je t’embrasse ainsi qu’Yvonne, Denise, Nicole, Auntie Nette[6], Auntie Ger, Bonne Maman, Claudine, Olivier, Mrs CHILD, Miss Mac et Toto. Je ne parle pas de Jacques pour question de décence. Odile

Odile 15 Septembre 39

39 09 15 ON

Enveloppe adressée à Mademoiselle H. BERR, Le Vivier, Aubergenville (Seine-et-Oise)

Vendredi 15 Septembre

Mieux-Aimée, je te salue

Il ne faut pas m’en vouloir de t’écrire si peu souvent . J’ai été si malheureuse ces derniers jours que je me suis défendu de toucher à mon stylo. Il n’aurait pondu que des phrases plaintives et monotones. Autant j’aime faire part de ma joie quand je suis heureuse, autant je déteste exprimer une tristesse lorsque j’ai du chagrin. Et malheureusement, j’en avais beaucoup. Depuis des jours, j’étais sans nouvelles de Jacquot. Sa dernière lettre datait du premier jour de la mobilisation générale. Tu ne peux pas imaginer l’anxiété dans laquelle je vivais du matin au soir. Chaque courrier m’apportait une déception. Comme je le savais en première ligne et que les communiqués n’étaient guère encourageants, j’ai tout de suite envisagé le pire. Maman essayait de me rassurer, mais je voyais bien qu’au fond elle était aussi inquiète que moi. Heureusement ce matin, une lettre est arrivée. Elle était datée du 7 et avait été ouverte par le contrôle militaire. Tu ne peux pas savoir la joie qu’elle m’a procurée. C’est idiot au fond, car une lettre n’a plus guère de signification au bout de 8 jours en temps de guerre. Je sais seulement qu’il n’a pas été parmi les premiers à ouvrir le feu. Mais je pense qu’il n’a rien à perdre pour attendre car il m’écrit : « je pars ce soir pour une destination qui ne me dit rien de bon ». Malgré tout, cette lettre où il paraît très bien disposé et plein de confiance m’a redonné du courage. Il faut que j’en fasse une provision pour pouvoir affronter les nouvelles déceptions qui m’attendent. J’ai peur que ses lettres ne se fassent plus rares maintenant. Papa et Maman se font autant de bile pour lui que moi-même. Papa écrit « j’ai maintenant l’impression d’avoir un fils au front ». Je t’embête avec mes histoires, mais je suis tellement contente aujourd’hui que j’ai besoin d’en parler. Et à qui en parlerais-je si ce n’était pas à toi ! Chaque fois qu’il m’arrive quelque chose d’heureux, tu es la première à qui j’éprouve le besoin d’en parler. C’est curieux. Il a fallu que la guerre éclate pour que mes fiançailles deviennent plus ou moins officielles. Ma tante est à peu près au courant, mais elle ignore le principal, c’est-à-dire le nom du prétendant. Je ne suis pas pressée de le lui dire, car malgré les circonstances, elle trouvera toujours une rosserie à dire. Elle ne peut pas s’en empêcher, même quand elle sait sciemment que la rosserie n’est pas fondée. Quant à Étretat, ma chaussette l’a mis en éveil. Il a suffi de quelques quolibets et de quelques astuces lancées au hasard pour confirmer ses soupçons. Tu sais comment je réagis dans ces cas-là : je rougis, je me tords le pied, je lâche des mailles, je me fâche au lieu de riposter sur un ton de plaisanterie. De sorte que toute la clique ISCH-WALL, GORDON etc… sait à peu près à quoi s’en tenir. Cela n’a pas d’importance. Maman trouve que c’est inutile de le dire ; mais que si les gens le savent, ce n’est pas un malheur. On envisage les choses sous un angle tellement différent maintenant.

Pour parler d’autres choses, je t’annonce (si je ne te l’ai pas déjà dit) que je me suis fait couper les cheveux. Ils ne sont pas encore tondus ras, mais il n’est plus question de les rouler. Ma crinière a fait place à une armée de petites mèches folles et frisées qui se battent en duel. Cela ne me va pas plus mal au fond. Mais je parais à peine dix-huit mois.

Je déserte l’hôpital américain. Il y a pénurie de malades. Quand il y aura des blessés, j’y retournerai peut-être si on a besoin de main-d’œuvre. Ce seront paraît-il des blessés convalescents. Ce sera moins pénible.

Dimanche, j’ai été à Paris en auto. Quelle bonne journée ! Je suis partie avec ma tante qui voulait que Maman reste ici, pour diriger la maison au cas où nous ne reviendrions pas. Agréable perspective ! Autant te dire que cette perspective n’a jamais été envisagée sérieusement. Mais je n’ai pas protesté, car j’étais ravie d’aller à Paris. Nous sommes parties à 7 H du matin et nous étions de retour à 6H ½. J’étais très fière car Maman m’avait chargée de rapporter des papiers importants qui se trouvaient dans le bureau de Papa. Pour cela, il a fallu chercher dans un tiroir la clé d’un tiroir où se trouvait la clé du tiroir qui contenait la clé du tiroir renfermant la clé du tiroir du bureau de Papa. Je ne m’en suis pas trop mal tirée. Je suis restée deux heures dans l’appartement pendant que ma tante était chez elle. J’avais un peu peur que le chant des sirènes ne vint tout à coup troubler mon extase. Mais il n’en fut rien. J’ai fourré dans une valise une kyrielle d’affaires d’hiver à Maman, à moi, à François, à Jeanne. Cela m’a pris du temps, car chaque fois que je sortais de la housse un vêtement qui me rappelait l’hiver dernier (comme mon tailleur de veloutine verte ou mon gilet de velours à côtes) je mettais une minute à me remettre de mon émotion. J’ai ouvert tous les volets, j’ai embrassé toutes les armoires, j’ai joué un la et un ré sur mon cher piano, j’ai embrassé les joues de porcelaine de Bernard et le museau rugueux de Tiburce[7]. J’ai ramassé en hâte de vieux souvenirs : des photographies, quelques-uns de mes devoirs de français de 1ère. Je voulais prendre tes lettres, mais elles étaient dans le haut d’une armoire, et au moment où j’allais chercher l’échelle pour les atteindre ma tante est venue me prendre pour aller déjeuner. Nous avons été chez Chauland, restaurant succulent, en compagnie d’un jeune officier que ton père connaît, je crois : Jules BRUNSCHWIG. A la fin du déjeuner, un grand garçon brun en tenue de matelot (pompon rouge et chemise rayée) vient taper sur l’épaule de Jules BRUNSCHWIG qui me le présente : Olivier WORMSER. Il avait l’air bien triste et découragé. C’est compréhensible, car le métier de simple matelot est peu enviable en temps de guerre. Il a peu de chances d’en revenir. J’ai vu l’autre jour dans le journal que sa sœur Diane s’était mariée.

J’oublie de te dire qu’en arrivant près de Paris le matin, nous avons été hélées par deux adorables pioupious qui voulaient retourner clandestinement à Paris, car ils partaient le soir même ; et qui ne pouvaient prendre l’autobus car ils n’avaient pas de permission. Naturellement, nous les avons emmenés. J’ai regretté que le trajet fût si court. Ils sont partis en ne sachant pas comment nous remercier. Moi, j’avais envie de pleurer. Nous sommes reparties de Paris vers trois heures. La voiture était pleine à craquer. J’avais passé une bonne journée. Il faisait si beau, les gens avaient l’air si calmes et si gais, qu’on ne se serait pas crus en guerre. Seulement on ne voyait pas un seul enfant dans les rues. Devant la maison, un vieux monsieur solitaire dormait sur un banc en serrant son masque sur son cœur.

Depuis quelques jours, je fraye davantage avec la bande de Marie-Claire. On se distrait comme on peut. D’ailleurs, elle comprend tout de même des gens sympathiques : une fille blonde, modeste et charmante qui s’appelle Claudine PÉCHIET, un cousin de Marie-Claire, à moitié fiancé avec elle, insupportable et mal élevé, mais gai luron et vivant : Maxime ISCH-WALL. Il doit être appelé sous peu et profite de ses derniers jours de tranquillité. Les trois DUIZEND, dont l’aîné, un garçon épatant, externe, est parti Mercredi la mort dans l’âme, certain d’y rester. Nous avons été Lundi et Mardi faire de grandes promenades à pied dans la campagne. Nous avons goûté dans de ravissantes petites fermes. Nous avons ri et chanté comme si nous avions oublié que nous étions en guerre. Mais le cœur n’y était pas. Chacun jetait de la poudre aux yeux du voisin. Je revenais de ces promenades plus triste que jamais. Le départ de Michel DUIZEND a été terriblement émouvant. J’ai failli éclater en sanglots. Il y a des moments où on est révolté.

Il y a des gens ici que l’on fuit comme la peste. Ce sont les BLOCH et les VITE-WEILL. Les VITE-WEILL encore sont assez gentils, mais ennuyeux comme la pluie. Mais les BLOCH ! Giselle a l’air d’une sorcière échevelée. Elle ne parle que d’elle, de son travail interrompu. Thierry est collant, indiscret et prétentieux. Il a l’air de croire que j’en pince pour lui. Il me suit comme mon ombre et il est connu dans tout Étretat sous ce nom charmant : « le Thierry à son Odile ». Tous les jours, il m’invite à monter à leur villa. Tous les jours, j’invente un nouveau prétexte. Un jour, à bout d’arguments, je me suis laissée persuader. J’y ai été. Mal m’en a pris. Je suis tombée sur une horde de muets. Giselle dormait en vagissant sur un sofa. Solange tricotait des chaussons sans mot dire. Gaston transpirait en silence. J’ai fait quatre ou cinq parties de ping pong avec Thierry. Après quoi on m’introduit dans la salle à manger où se trouve toute la famille réunie. Je dis bonjour à la grand-mère. Giselle me désignant un vieillard chauve desserre enfin les dents pour me dire : « c’est mon grand-père. N’y fais pas attention, il est complètement gâteux » sous le nez de sa grand-mère qui ne bronche pas. On me sert un crouton de pain et je me lève en hâte, prétextant un rendez-vous. On ne m’y reprendra plus.

Hier j’ai été à la synagogue du Havre en l’honneur de Rosch Hashanah. Il n’y avait que des polacks et j’ai attrapé des puces.

Et voilà. Au revoir Mieux-Aimée chérie. Je vous souhaite une année aussi bonne que possible à toi et à toute ta famille. Lolita

Odile 27 Septembre 39

39 09 27 ON

Enveloppe adressée à Mademoiselle H. BERR, Le Vivier, Aubergenville (Seine-et-Oise)

ÉTRETAT, le 27 Septembre

Bonjour Mieux-Aimée

Pourquoi n’es-tu pas venue me réveiller plus tôt ? Je suis sûre que tout le monde a fini de déjeuner. – « Tu es folle, Nicole n’est même pas descendue ! » Et moi de me ruer sur ma robe Deux Mai et les chaussettes malodorantes, en espérant un prompt rétablissement pour ne pas être précipitée, selon la loi du plan incliné, contre le mur de la chambre de Denise.

Tu me crois folle ? Non, mais je passe ma vie à me régaler du passé. Le présent est trop horrible. Je veux l’ignorer. D’ailleurs, les souvenirs affluent à chaque instant. Je passe de l’un à l’autre sans aucune association d’idée. J’évoque le funiculaire d’Engelberg, les promenades derrière le couvent sous la surveillance de Miss CHILD qui porte dans son sac les petits pains-poum[8], pleins de beurre et de confiture. Et tout à coup, je me retrouve au cours, à côté de toi, sur le banc de côté, rue Saint Honoré[9], au premier cours de Monsieur ROBERT ! Je suis transportée peu après dans le jardin de la rue Bellini[10] où je fais de la bicyclette avec François. Puis me voilà chez Thérèse WEIL, foudroyant du regard Marie HARBLEY. D’un bond, je saute chez Jacqueline LÉVY où je me retrouve petite fille, me bouchant les oreilles pour inventer une comédie. Et me voilà traversant l’exposition universelle[11] du 1er bachot, entre toi et Jacques DELATTRE. Une minute après, je suis à St Jean de Luz étendue sur la plage, et je regarde Jacquot sortir de l’eau. Cette image est bientôt effacée par la vision de Milon de Crotone qui surgit de mon carnet en toile cirée noire, muni d’un petit buvard qui pend au bout d’un ruban. Je passerais des heures à évoquer le passé. Si j’avais du courage, je l’écrirais. Mais je ne peux pas m’y mettre. Et cela déforme tellement les choses de les écrire ! Ceci me rappelle le compte rendu sur la Garden-Party. Je pense que je l’ai précieusement conservé.

Le retour à Étretat a été moins pénible que je ne l’aurais cru. J’ai eu l’impression de rentrer chez moi après de merveilleuses vacances passées à Reims[12], puis à Paris. Je commence à m’habituer à ma petite chambre glacée, à la lampe qui me lance un coup d’œil encourageant à travers le foulard bleu qui pend d’un air accablé, j’éprouve une sympathie pour mon broc, ma cuvette, et pour le bidet qui s’agrippe au sol comme un roquet rageur quand on le tire à soi, et finit par céder avec un bruit de ferraille. A Paris, j’osais à peine fouler le tapis moelleux, je me sentais mal à l’aise au milieu de tous ces robinets étincelants. Imagine-toi que je suis restée un jour de plus à Paris.

Mercredi soir, après t’avoir téléphoné, nous avons appris que ma tante Marie DREYFUS était aussi à Paris, et nous sommes restés pour la voir et avoir des nouvelles de tous les habitants de St Lunaire, c’est-à-dire mes deux grand-mères,[13] qui se portent paraît-il très bien mais qui meurent d’envie de rentrer à Paris, de Dinah[14] et de ses enfants, des DREYFUS, de ma tante Madame AMSON[15] et de son plus jeune fils. Mon voyage à Reims et mon passage à Paris m’ont bien changé les idées. Maman a décidé au dernier moment de m’emmener voir Papa avec elle, parce que cela lui faisait de la peine de me laisser seule. Nous sommes parties Lundi à 5H du matin, en auto, avec un beau-frère de ma tante. A 9H nous étions à Paris. J’ai dansé une gigue dans l’appartement et nous avons donné plusieurs coups de téléphone : à Madame HYAFIL, pour nous donner mutuellement des nouvelles de Jacquot, aux ENGLEBERT, qui par hasard étaient là et sont venus nous voir une demi-heure après, à tante Edmée, la mère de Doudy, qui nous a invitées à déjeuner. Par elle, nous avons eu des nouvelles de toute la famille. Parmi les cousins et les oncles, il n’y en a pas un qui soit très mal placé. Tant mieux ! Mais pourquoi faut-il que le hasard ait moins favorisé mon pauvre Jacquot ! Enfin, il est inutiles de se révolter. Nous sommes rentrées à la maison, et nous avons pris le train pour Reims à 6H ½. Trois heures après, nous arrivions à destination. Papa n’avait pas été prévenu de notre arrivée, mais il espérait tout au moins celle de Maman, car il n’avait pas été question de moi. Quand nous sommes descendus du train, il faisait noir comme un four. Nous nous demandions comment faire pour trouver Papa, lorsque tout à coup une lampe de poche se mit à darder sur nous un regard ému et ahuri. Deux secondes plus tard, nous étions dans les bras de la lampe de poche. Papa est commissaire de gare. C’est un poste très important. Il doit veiller à régulariser le cours des trains, et s’occupe un peu du ravitaillement des soldats qui passent. Il est adoré naturellement. Son adjoint est un charmant lieutenant, professeur de littérature à l’Université de Toulouse. Il est très sympathique. Papa et lui ne se quittent plus. Papa a également de braves plantons. L’un d’eux, énorme, rigide, la moustache retroussée fait tout à fait penser à FLAMBEAU.[16] Il est maternel avec Papa, l’empêche de se surmener et vient le border dans son lit quand il prend le service de nuit à la gare. J’ai passé deux jours à Reims. Lorsque Papa ne pouvait pas s’absenter, j’allais tricoter sur le quai de la gare, au milieu des nombreux soldats français et anglais qui me faisaient de gracieux sourires. Mercredi après-midi, nous avons repris le train pour Paris, et je n’étais arrivée que depuis dix minutes lorsque je t’ai téléphoné Mercredi soir. Moi non plus, je ne savais pas quoi te dire. C’était tellement bon d’entendre ta voix. J’avais presque envie de te demander si tu avais fait ta version pour SINEUX, ou si je te verrai Vendredi au club après ma leçon de piano. C’était à la fois pénible et merveilleux de se retrouver dans le cadre familier. Avant de me coucher, j’ai joué mes disques favoris, et j’ai arrosé de larmes le fauteuil de fourrure. Le lendemain, j’ai traîné à la maison toute la matinée entre Tiburce et Bernard, mon poupon. Puis, munies de nos masques, nous avons été déjeuner au restaurant, Place de l’Alma, invitées par oncle Louis, avec tante Marie. Le déjeuner a été fort gai. Ensuite nous sommes rentrées, en foulant avec amour le pavé de l’avenue du Président Wilson. A la maison, j’ai lu, j’ai écrit à Jacquot en m’imaginant qu’il n’était qu’à Nancy, en train de faire son service, je me suis fait du thé, j’ai joué toutes mes rengaines au piano, depuis l’Invitation à la Valse, jusqu’au Carnaval de Schumann. Pour me donner davantage encore l’illusion de la vie normale, j’ai pris un cahier de Beethoven, et je me suis mise à travailler un trait inconnu. J’étais heureuse et plus triste que jamais. Je m’attendais à entendre la clé de Papa tourner dans la serrure, mais je savais qu’il ne viendrait pas. Le soir, après le dîner, j’ai téléphoné à HAMLET à tout hasard. Je tremblais autant que si je lui avais téléphoné pour l’inviter comme danseur chez une Madame LÉVY quelconque. Il m’a dit qu’il remplissait actuellement ses fonctions d’interne, et qu’il serait mobilisé dans trois mois comme infirmier. Je lui ai demandé en blaguant de m’écrire. Il l’a pris très au sérieux et m’a promis de le faire. Avant de me coucher, j’ai été prise d’une envie irrésistible : j’ai couru enfiler ma belle robe de bal rouge et je suis entrée dans la chambre de Maman. Elle était à moitié endormie et a failli en tomber de son lit. Le seul contact de l’étoffe, un peu rugueuse à l’endroit du lamé, était tellement évocateur que j’avais presque envie de lui demander la clef et de filer rapidement pour ne pas faire attendre mon danseur dans l’antichambre. Mais j’ai été me coucher tranquillement, en m’estimant heureuse de pouvoir dormir dans mon petit lit de poupée. Le lendemain, nous avons pris le train à 7H du matin. En passant à Elisabethville, j’ai pensé à nos joyeuses équipées à la piscine, à Sarah, et à certain Hôtel Bellevue qui se promenait au bord de l’eau.

Samedi nous avons fait Kippour ici. J’ai prié dans ma chambre toute la journée et j’ai tourné de l’œil cinq minutes avant de rompre[17]. On trouve toujours de bonnes raisons pour jeûner. L’année dernière, c’était pour remercier le bon Dieu de nous avoir préservés d’une guerre. Cette année c’est pour le prier de la faire cesser bientôt.

J’ai reçu une lettre d’Annette qui espère passer son bachot à Dinan, St Malo, ou même Dinard. Un lycée s’organise à Dinard sous la direction de Monsieur WEILL, professeur de 6ème au Lycée Janson. Elle y fera probablement sa philo. J’ai aussi reçu une lettre d’Olivier[18] qui après m’avoir donné une leçon de patriotisme, et après avoir longuement discouru sur les sacrifices qu’il faut s’imposer pour la cause de la Justice et de la Liberté etc… termine en se lamentant sur son sort, désespérant de réaliser son idéal : avoir femme, foyer, enfants. Pauvre Poil ! Je n’ai pu m’empêcher de rire d’un œil et de pleurer de l’autre. Il attend son ordre de mobilisation. J’ai enfin reçu une lettre de Wladimir qui me demande entre autres choses l’adresse de Jacquot !!! C’est soi-disant pour l’envoyer à Horace. Mais je croirais plus volontiers à une habile enquête menée par la Gestapo HALPERIN. Quant à Jacquot, il ne donne pas très souvent de ses nouvelles. Dans une lettre datée du 10, il me disait que son régiment venait d’effectuer une attaque. Il est resté de 10H du matin jusqu’à la nuit couché dans un champ de luzerne, sous les obus. Ils couchent toutes les nuits en plein air sous la pluie battante et sont transis. Heureusement que j’ai achevé ses chaussettes. Elles vont lui réchauffer les pieds et le cœur. Malgré tout, son moral paraissait assez bon. Je suis restée longtemps sans lettre, et j’en ai reçu enfin une du 18. Le moral paraît moins bon, car la santé n’est pas brillante. Ils sont en Allemagne. Il paraît fatigué et bien triste. C’est terrible de le savoir dans ces conditions. J’espère que son régiment va bientôt être relevé. Je recevrai peut-être des lettres plus souvent.

Ma tante, voyant que j’attendais avec impatience des lettres du front a fini par demander à Maman : « Enfin, est-ce qu’Odile est fiancée ou non ? ». « Heu … c’est-à-dire … enfin … tu comprends … ». Finalement Maman s’est décidée à lui dire ce qu’il en était. Quand elle a su qu’il s’agissait de Jacquot, ma tante a poussé un soupir de soulagement : « Ah ! Je m’étais fait une bile ! Comme tu ne voulais rien me dire, je pensais qu’il s’agissait d’un mariage mixte. » –« Tu es folle ! Jamais Odile n’y aurait pensé ! Ce n’est pas son genre ». –« Je sais bien, mais je croyais, enfin d’après ce que tu avais dit un jour, j’avais pensé que … Charlie CUISSARD … ». Eclat de rire de Maman. Tu te rends compte de ce que va pondre l’imagination des gens. Pauvre CC’. J’en pouffe encore en y pensant. Je suppose que tu n’en pouffes pas moins.

Depuis, il s’est produit un autre incident assez drôle. Le jour où j’ai terminé ma chaussette, je me promenais avec Marie-Claire ISCH-WALL. Désignant ma chaussette elle me demande : « Tu as des nouvelles de ton poilu ? — (Moi rougissant) Euh oui » Puis elle réclame quelques précisions que je ne crois pas compromettant de lui donner. Il est dans l’Est, il faisait justement son service. Tant que je ne dis pas son nom, me dis-je, cela n’a pas d’importance et c’est amusant. Soudain, à brûle pourpoint, elle demande : « Tu connais bien Marc HYAFIL ? — (Moi de plus en plus rouge) Euh … oui — Mon amie Odette LÉVY-VALENSI en est emballée — Ah– Ils se sont beaucoup vus à la fin de l’hiver .. Ah –(Marie Claire lançant un harpon) Est-ce qu’il ne faisait pas son service ? » Dans l’eau ma petite ! Je réponds réprimant une forte envie de rire : « Oh non ! Il l’a fini depuis longtemps. — (Marie Claire, à part) Bon, ce n’est pas cela … Tu connais son frère — (Moi devenant cramoisie) Euh …oui — Il est aussi gentil ? — (Moi avec fougue) Bien plus — Il faisait son service ? – Heu … Heu … oui … » Marie Claire change de conversation. Elle en sait assez. Quant à moi, j’éponge mon front ruisselant en me maudissant intérieurement. Ne trouves-tu pas l’incident comique ?

J’espère que vous avez de bonnes nouvelles de Philippe[19]. Dans quelle arme est-il ? Je ne m’en souviens plus. J’ai apporté de quoi me distraire ici : un livre de Droit Civil dans lequel Papa a travaillé toute l’année. Je veux absolument entreprendre quelque chose de nouveau, et j’ai envie de travailler. Cela ne veut pas dire que je n’abandonnerai pas à la 10ème page. Mais le Droit m’intéresse. Et puis je veux en avoir quelques notions pour ne pas paraître trop bête devant Jacquot. A part cela, j’ai apporté Les Deux Sources, de mon vénérable oncle, et un livre de POINCARE : la Valeur de la Science. Je donne tous les jours des leçons d’Anglais à Annie. Ma vie s’organise un peu.

J’espère te voir un jour pas trop lointain. Mais je ne vois pas comment ce sera possible. J’espère que tu ne t’es pas endormie avant la fin de ma lettre. Au revoir Mieux-Aimée bien-aimée.

Odile

Odile 6 Octobre 39

39 10 06 ON

Enveloppe adressée à Mademoiselle H. BERR, Le Vivier, Aubergenville (Seine-et-Oise)

Étretat, le 6 Octobre

Ma Mieux-Aimée

J’aime avoir devant moi une heure de tranquillité pour t’écrire. J’ai alors l’impression de fermer provisoirement une porte derrière moi, pour entrer dans un monde qui n’appartient qu’à nous deux, un monde que nous avons édifié, un monde-refuge où l’on ne connait pas la peine et le découragement. Seulement, depuis quelques jours, je n’arrive pas à m’isoler. En ce moment, par exemple, je garde Hélène[20], et comme elle est bavarde et impatiente, je n’arrive pas à rassembler mes idées. Je suis seule depuis quelques jours. Maman est partie à Paris avec Tante Thérèse et François. Pour les besoins de la cause, on m’a nommé mère de famille et maîtresse de maison. J’ai cinq enfants, trois garçons et deux filles[21]. L’aîné a quatorze ans, la plus jeune trois ans. Les garçons sont excessivement intelligents et amusants. Mais ils se battent tout le temps. Hier, Denis est arrivé la figure en sang parce que Jérôme lui avait donné un coup de poing dans le nez. Jérôme est revenu en boîtant parce que Laurent lui avait fait un croc-en-jambe. Laurent a ameuté toute la ville par ses hurlements parce que Denis lui avait tiré les cheveux. A côté de cela, ils peuvent être charmants. Le soir, je vais les border, les embrasser, et ouvrir leur fenêtre. Une fois qu’ils sont couchés, je me sens affreusement seule. A ce moment, je pourrais écrire, mais je suis prise d’un tel cafard que je préfère me coucher, dormir, et oublier. Quand il n’y a plus un bruit et que je monte l’escalier qui craque à la lueur d’une horrible petite lampe bleue, j’ai envie de crier de peur et de chagrin. Je me couche à toute allure et je m’enfouis sous les draps. J’espère bien que Maman va rentrer demain. Par-dessus le marché, je viens de faire connaissance avec les ennuis domestiques. La cuisinière est partie à Paris chercher ses affaires, et la femme de chambre est au lit avec une soi-disant grippe. C’est une chipie de première classe qui profite de ce que « la patronne » n’est pas là pour prendre des vacances. Il reste Jeanne[22] qui s’est mise à faire la cuisine en ronchonnant, et la bonne d’Hélène, une « minus » qui passe son temps à réciter des Ave, agenouillée devant son balai. Ce matin, ces deux grandes dames sont venues me présenter leur cahier de doléances, et l’on m’a vue parcourant les rues d’Étretat, à une heure fort matinale, en pantoufle et bigoudis (tableau allégorique), à la recherche d’une femme de ménage. A cette heure-ci, elle a pris possession du fourneau, et ces dames daignent se montrer satisfaites.

A part cela, je suis d’ailleurs fort occupée. J’en suis enchantée. Chaque après-midi, j’établis mon quartier général à la mairie. Je deviens rond-de-cuir. En ce moment, on est très excité par le lycée que le proviseur du Havre doit installer ici. Tous les jours, de 3H à 5 H, les gens défilent à la mairie pour inscrire leurs enfants au lycée. Derrière une table couverte de paperasses, je reçois dignement mères et rejetons. Je remplis des fiches., examine des carnets scolaires (en faisant des réflexions appropriées), je fronce les sourcils, je me gratte l’oreille, je fais des petites piles d’actes de naissance et je congédie avec mon plus charmant sourire. C’est très amusant. Les mères ne manquent pas une occasion de faire mousser leurs glorieux rejetons, ou d’alléguer une mauvaise santé s’ils sont de trois ans en retard. Il y a des intermèdes vraiment comiques. Hier, comme je donnais une fiche à remplir à une espèce de gros paysan qui venait inscrire son fils, il leva sur moi un regard atterré. « Qu’est-ce qu’il faut que j’y fasse, mamzelle ? Y a marqué prénoms au pluriel, et mon fils y n’en a qu’un ! » De temps en temps, je vais faire un brin de causette avec l’adjoint, un grand bel homme ma foi , nanti d’une fière moustache blanche. Avant-hier, le proviseur du Lycée du Havre est venu voir « comment ça marchait ». Il m’a fait quelques recommandations et s’est retiré en disant qu’il comptait sur moi. Je gloussais de joie. C’est drôle. Je suis horriblement intimidée, je rougis comme un coq, et avec cela, je prends un air dégagé et autoritaire … voire même condescendant et affable. La vérité est que j’ai l’occasion de me jouer à moi-même une petite comédie, et que je saute sur l’occasion parce que cela me change les idées. Je suis aussi bien contente de pouvoir échapper à la clique ISCH-WALL et aux GORDON. J’espère que la mairie sera un débouché pour moi cet hiver. Maintenant que j’ai commencé à y aller et que l’on m’y connait, je pourrai peut-être y trouver une occupation

Après un long intervalle, je viens de recevoir deux grandes lettres de Jacquot. Son régiment est passé en réserve pour trois jours la semaine dernière et Jacquot a éprouvé une joie sans mélange à coucher dans un lit. Il m’écrit que son secteur est assez calme en ce moment. On entend beaucoup le canon, mais ce sont plutôt des canons français que des canons allemands. Son moral est assez bon. Il est toujours plein de confiance. Moi aussi du reste. Mais cette séparation forcée commence à me peser. Au début, je ne pensais qu’au danger qu’il courait. Maintenant, à mon inquiétude, s’ajoute le chagrin de ne pas le voir. Il peut se passer tant de mois avant qu’il n’ait une permission. Si seulement j’étais près de toi, Mieux-Aimée. Jamais je n’ai tant désiré ta présence. Et c’est au moment où j’en ai le plus besoin que j’en suis privée. Un jour, j’enfournerai ma bicyclette, ou bien je me blottirai au fond d’une carriole, et tu me verras arriver à l’improviste au Vivier. Au fond, cela ne doit pas être si difficile d’aller d’ici à Aubergenville en passant par Rouen. Il faudra que j’étudie la question.

François est retourné à Paris. Il va s’y installer définitivement. Je pense tout à coup qu’il y a un an jour pour jour j’étais à Aubergenville. C’était quelque jours après mon retour à Paris. Il y avait Jeanine, Henriette MAY, Arnauld, les SCHWARTZ. Nous parlions de J.M. BORIS et nous faisions des exhibitions de Lambeth Walk, ce qui avait le don de mettre Bertrand en rage. Cela semblait merveilleux de se retrouver après avoir redouté une longue séparation[23]. Dieu Merci, je ne prévoyais pas, à ce moment, qu’un an plus tard je t’écrirais dans ces conditions. Nous avons encore pu profiter d’un bel hiver. C’est donc aujourd’hui l’anniversaire du jour où Daniel a demandé à Yvonne de l’épouser. Je pense tout le temps à eux. Il me semble qu’Yvonne est ma propre sœur. C’est un peu cela, d’ailleurs, puisqu’elle est la tienne. Théorème : Deux quantités sœurs d’une troisième sont sœurs entre elles.

J’ai reçu des lettres respectives de Gisèle et Lisette[24]. Elles ont l’air de s’accommoder parfaitement de leur nouvelle vie. Annette a dû passer son bachot le 4 à St Malo. Elle était pleine d’espoir.

Cette fois-ci, je n’ai pas de petites anecdotes à te raconter. La vie est trop grise et trop uniforme depuis quelque temps.

Il est temps que je revienne dans l’affreux monde d’HITLER. La porte s’entrebâille déjà. Au revoir, Mieux-Aimée, à bientôt. Un dernier coup d’œil sur notre monde ensoleillé. Je ferme la porte. Je mets la clef dans ma poche et je descends lourdement les marches de la réalité. J’envoie un dernier baiser à la porte sous laquelle filtre un rayon. Et je signe

Gregorio avant de redevenir Odile

Odile 14 Octobre 39

39 10 14 ON

Enveloppe adressée à Mademoiselle H. BERR, Le Vivier, Aubergenville (Seine-et-Oise)

Samedi 14 Octobre

Que puis-je te raconter, Mieux-Aimée ? Les sept jours de la semaine se ressemblent tellement entre eux qu’ils pourraient s’emboîter exactement les uns dans les autres. Chaque matin, lorsque je me réveille, mon regard tombe sur la même déchirure du papier, celle qui laisse voir le plâtre du mur. Elle s’appelle La Grande-Bretagne et l’Irlande vues de dos, car l’Irlande se trouve à droite de la Grande-Bretagne. A part ce petit détail, c’est très ressemblant. Un peu plus loin se trouve « Le Moulin à Vent » et « La Flaque enchantée ». Si je me tourne à moitié endormie vers la fenêtre, j’aperçois derrière le rideau une figure grise qui me souhaite le bonjour. Je lui réponds courtoisement, mais au bout d’un moment, gênée, je l’interpelle : « Excusez-moi, je ne vous remets pas très bien. Etes-vous Jeudi, Mardi ou Vendredi … ? — Je suis Mardi, Jeudi, et Vendredi. Autrefois on m’appelait Dimanche. Maintenant mes frères ont émigré. Je représente la famille ». Voilà sans doute pourquoi tous les jours se ressemblent. Au début, ce manque d’imprévu, l’absence de fantaisie me rendaient malade. Chaque geste devenait machinal. Les pensées, au lieu de déterminer les gestes paraissaient être déterminées par eux. C’était le triomphe de l’automatisme. Heureusement, cet état n’a pas duré. Le bon Dieu m’a douée d’une grande faculté d’adaptation. Et comme j’ai le bonheur d’avoir une nature heureuse qui cherche toujours le bon côté des choses, après m’être adaptée à cette vie, j’ai fini par y prendre goût.. Tout est relatif, bien entendu. Mais si l’on met de côté l’étude intéressante qu’on peut faire sur son propre caractère et sur celui des autres, en ce moment la vie locale ici présente un aspect pratique dont je veux faire mon profit. C’est exactement la vie de province. Vie de potins, de cancans. Deux clans se dressent l’un en face de l’autre : le clan des Puncats, l’aristocratie catholique représentée par deux ou trois grandes familles du Nord comptant une nombreuse progéniture (petites filles à résille, à rouleaux constipés, à croix de 1m50 sur 90cm se balançant sur leurs poitrines déjà proéminentes). Dans l’ensemble, antisémite. Puis le clan des « Métèques », des « Juifs d’idées avancées » qui « achètent l’appui des petits commerçants ». Parmi eux, la famille du Maire (Je salue). Entre les deux, le Curé qui cherche à se concilier les deux parties, les Puncats pour ce qu’ils donnent, les Juifs parce qu’ils donnent plus. Les affaires sont les affaires. Et les langues de marcher bon train. « Croyez-vous, ma bonne dame, la nièce des LINDON se promène en pantalon le Dimanche sur la digue » ou bien « Que dites-vous, mon bon monsieur, de la jeune Madame X qui va à la messe tous les matins, et qui trompe son mari mobilisé avec des jeunes de 17 ans ! » Les commerçants ne savent où donner de la tête. « A qui réserver mes belles laitues ? Madame DUPONT me demande de lui faire crédit, mais elle va à confesse. Madame LÉVY me paye comptant, mais je ne veux pas me vendre au diable ». Généralement ; c’est le diable qui l’emporte. Par les temps qui courent, rien ne vaut un bon bas de laine, bien rebondi.

Mon métier de rond-de-cuir a pris fin, mais je suis maintenant attachée définitivement au lycée. Le dernier jour de l’inscription, j’ai reçu la visite du proviseur qui, après m’avoir chaudement remerciée, m’a présentée à la directrice du lycée. Celle-ci m’a demandé d’être sa secrétaire. Et depuis, je vais chaque après-midi la rejoindre au lycée de 2H à 5 H . Je l’aide à classer des documents, à constituer des dossiers. Si elle s’absente, je reçois les dames à sa place et leur donne les renseignements qu’elles demandent, tout en allongeant le cou d’une nouvelle chaussette. A 5 H , je reviens à la maison. Après avoir mangé une tartine, je monte « chez nous ». Le deuxième étage est réservé à la famille NEUBURGER ; il se compose de trois chambres à coucher et d’un petit antichambre. La chambre de Maman est grande et gaie. J’adore les chambres à parquet en bois blanc dépoli. Nous avons acheté de la cretonne fleurie, aux couleurs vives, pour faire un dessus de lit et des dessus de table. Quand la nuit tombe, j’allume une petite lampe sur la table et je couds, ou bien j’écris. Je bavarde avec Maman. L’atmosphère est très « cosy ». Depuis quelque temps, je fais travailler Annie. Elle doit passer l’examen d’entrée au lycée Mardi prochain. Les cours commencent Vendredi. Je suis en train de me découvrir une passion pour l’enseignement. Cela provient peut-être de ce que j’éprouve une grande joie à me servir des bons vieux livres d’antan. Rien n’est plus évocateur que la grammaire de MAQUET, FLOT et ROY[25], avec ses leçons sur la page de droite, enfermées dans un rectangle divisé en deux parties : l’une pour la théorie, l’autre pour les exemples, et ses fiches sur la page de gauche tirées chacune de l’œuvre d’un auteur connu, FLAUBERT, BALZAC, Hector MALOT, etc… Je gémis de tendresse quand je tombe sur des phrases telles que celle-ci : Indiquez la fonction des mots en italique. Je choisis aussi des dictées dans le gros livre vert clair de DESSAINT[26]. Je fais faire à Annie des analyses logiques et des problèmes. C’est passionnant. Pour ce qui est des problèmes, je préfère les faire moi-même avant de les lui donner car je ne suis pas trop sûre de moi. Je ne voudrais pas rester la langue pendante au milieu d’une correction. Je suis extrêmement fière, car je suis arrivée à faire un problème de stères, un autre de cycliste, et un troisième de trains. En quinze jours, nous avons avalé « another batch of twenty lessons ». J’ai encore versé des larmes de tendresse sur can, may, must, sur la question How much, How many, sur les quatre adjectifs qui ont une forme plurielle, sur April qui brings the primrose sweet. Et sans me flatter, elle a fait plus de progrès en 15 jours qu’en trois mois. Toutes ces leçons sont encore si proches, que j’ai encore présent à l’esprit la manière de les apprendre et que je peux donner plus facilement à Annie la clé du mystère.

Je me suis arrêtée un instant, car je viens de recevoir cinq lettres, dont trois de Jacquot. Je suis folle de joie. Il paraît bien disposé, quoiqu’il soit de nouveau en ligne, parce qu’il a trouvé une grange où il peut dormir à l’abri de la pluie. Il a reçu mon paquet contenant les chaussettes, les cigarettes, le chocolat et le cake. Il est adorable, je l’aime, je l’aime, je suis heureuse. Je suis sûre que cette horrible guerre va bientôt prendre fin. Je le sens au fond de mon cœur. Par le même courrier, je reçois une lettre adorable de Madame HYAFIL. Maman avait été la voir lors de son passage à Paris, et à son retour, j’avais écrit à Madame HYAFIL une petite lettre idiote, vide et décousue. Elle me répond une lettre si gentille que j’avais les larmes aux yeux en la lisant. La 5ème lettre est une lettre de Wladimir[27] qui me propose d’entretenir une correspondance régulière. Lettre fort aimable, comme de juste. Il espère vivement te voir à la Sorbonne. Il a été l’autre jour manger une truffe chez MARCUSOT[28]. Il me dit que son cousin Alexis s’est « planqué », etc … J’ai reçu récemment une lettre d’Olivier[29] commençant par ces mots : « Chère, chère Odile ». J’ai envie de lui répondre : « Cher (1+1) Olivier ». Cette lettre est encore plus sentimentale que la dernière. Elle est pleine d’ « exquise » et de « délicieuse », de soleils couchants et de clairs de lune. Il termine en me demandant une photographie, ce qu’il exprime par ces mots : » J’attends votre visage ». Jeanine m’a écrit qu’elle avait l’intention de venir passer quelques jours ici, si je n’allais pas à Paris très bientôt. Je lui ai répondu que je l’attendais, mais je n’ai rien reçu d’elle depuis. J’aurais aimé qu’elle vienne la semaine prochaine, car Maman part Lundi voir Papa à Reims, et je vais me sentir bien seule. D’autre part, Annette m’a invitée à passer quelques jours au Vésinet lorsqu’elle aura passé son bachot (elle a dû le passer le 10 à St Malo). Je lui ai vite écrit qu’elle retarde son départ pour Paris, car si Jeanine vient ici, je ne peux pas courir deux lièvres à la fois. J’espère recevoir une lettre de Jeanine aujourd’hui ou demain. J’irai peut-être à Paris à la fin du mois. Dans ce cas, je te préviendrai. Je veux absolument t’y voir.

Il paraît que ce pauvre Jacques DELATTRE n’a pas de chance. Il espérait être reçu d’office en PCB[30], devant être mobilisé ce mois-ci. Il serait alors parti comme infirmier. Malheureusement, il ne sera pas mobilisé avant le mois de Novembre, ce qui lui vaut de ne pas être reçu au PCB, et de partir comme simple soldat dans l’infanterie. Pour l’instant il est à Paris. Je lui ai écrit une lettre de réconfort.

Mes cheveux repoussent. Il y a quelques jours deux dames discutaient de mon âge. L’une me donnait 14 ans, l’autre au plus 16 ans. Elles ont été étonnées quand ma tante leur a dit que j’en avais 19.

Au revoir ma Mieux-Aimée. Mon cœur est plein de confiance. Il sent qu’il va te revoir bientôt.

Ta Fée

Odile 21 Octobre 39

39 10 21 ON

Enveloppe adressée à Mademoiselle H. BERR, Le Vivier, Aubergenville (Seine-et-Oise)

Samedi 21 Octobre

Mieux-Aimée, j’ai un million de choses à te dire. La première et la plus importante est que je vais te voir bientôt. Je viens de me décider en effet à aller passer une dizaine de jours à Paris. Je compte sur ta visite de temps à autres. Maman était partie Lundi à Paris avec l’intention d’aller voir Papa à Reims. Lundi, elle a reçu un télégramme de Papa lui donnant rendez-vous à Paris le jour même. Il avait obtenu une permission de 24H. Après son départ, Maman est restée deux jours encore à Paris. Elle n’est revenue qu’hier Vendredi et m’a apporté des nouvelles toutes fraîches de la capitale. Ces nouvelles m’ont fait venir l’eau à la bouche, et comme l’appartement est ouvert pour François, j’ai décidé d’aller y passer quelques jours. Cela m’ennuie un peu de me séparer de Maman en ce moment. Mais il est convenu que Jeanine viendra habiter à la maison ? D’autre part, j’espère te voir. Enfin Annette qui vient d’être reçue à son bachot viendra probablement passer quelques jours à Paris aux environs de la Toussaint et elle compte m’y retrouver. J’ai de ma famille à Paris, en particulier Tante Edmée (Madame Doudy[31]) qui est adorable. J’ai bien envie, si c’est possible, d’aller voir Doudy avec elle à Fontainebleau. Ce serait merveilleux si tu allais voir Daniel et Yvonne le même jour. Mais ne vendons pas la peau de l’Ours. J’ai l’intention de partir vers le milieu de la semaine prochaine, le 26 ou le 27. Depuis que j’ai pris cette décision, l’atmosphère d’Étretat me semble encore plus lourde à supporter.

J’ai de bonnes nouvelles de Jacquot. Le 13 octobre, il était encore au repos et mieux disposé que jamais. Ce matin, j’ai reçu une courte lettre du 15 où il semble de nouveau triste et cafardeux. Il ne me dit pas s’il est au repos, mais ne cesse de récriminer contre la pluie.

Le lycée a ouvert ses portes. Annie a été admise en 5ème. Moi je n’ai plus rien à faire. Mais la directrice m’a dit qu’à leur retour il y aurait beaucoup de travail. J’ai expliqué à Annie les problèmes qu’on lui a donné à l’examen. L’un parlait de capitaux et d’intérêt. J’ai vu le moment où j’allais sécher. Une sueur froide perlait déjà sur mon front. Mais je m’en suis tirée triomphalement. Cela m’amuse de plus en plus. Quand on est enfant, on cherche à résoudre un problème en obéissant à un mécanisme en se rapportant à un problème-type. Comme j’ai complètement oublié le mécanisme, j’ai l’impression de le recréer. Je sais bien que les problèmes de 5ème ne sont pas très sorciers. Pourtant, lorsque j’en suis venue à bout, je suis plus heureuse et plus fière que si j’avais résolu un difficile problème d’algèbre de 1ère.

L’évènement de la semaine a été le goûter de Madame de GOUY. Cette brave dame est un ancien professeur d’Histoire et Géographie dont j’ai fait la connaissance il y a 15 jours et qui (on se demande pourquoi ?) m’a prise en affection. Elle disparaît sous une masse de cheveux blancs crépus, elle a dû être jolie dans sa jeunesse, mais sa jeunesse est loin. Elle est un peu sourde, mais remarquablement fine et intelligente. Lundi après-midi à 5H, ayant été invitée par elle à goûter, je pousse un vieille grille rouillée et traverse un vieux jardin plein de vieilles branches mortes. Je pénètre dans une vieille maison qui sent le vieux bois et la vieille poussière. Ma vieille amie, assistée par deux vieilles pécores fardées un peu moins avancées qu’elle, me reçoit dans un vieux salon plein de vieux tableaux et de vieux candélabres contorsionnés, et me régale de vieux pain d’épices. Je dois avouer qu’après le vieux pain d’épices survint un fort jeune moka auquel je fis honneur. Dans un vieux fauteuil somnolait un vieillard au regard hébété. C’était le beau-frère de mon hôtesse, un Amiral en retraite et en enfance. La conversation roula d’abord sur des sujets d’ordre général. On parla moustiques. Ces dames énumérèrent le nombre de piqûres dont elles avaient souffert depuis un an, en précisant l’emplacement de ces piqûres. Puis on aborda des sujets un peu plus épineux. Les deux pécores commencèrent à se disputer à propos de Maurice CHEVALIER, l’une exaltant son patriotisme et sa générosité, l’autre prétendant qu’il n’aurait jamais connu la célébrité s’il n’avait été le secrétaire de Mistinguett. « Et quand je dis secrétaire, ajouta-t-elle d’une voix pointue, c’est pour ne pas dire autre chose devant une jeune fille ! »Shocking ! Ensuite on s’aventura sur le terrain politique ! On se mit à parler des Russes. A ce moment, le vieil Amiral gâteux se redressa sur son fauteuil, une lueur s’alluma dans son regard et l’on entendit une voix chevroteuse balbutier : » Ah ! Catherine la Grande, je l’ai bien connue au XVIIIème siècle (sic). Je ne sais pas comment je ne suis pas morte de fou-rire rentré. Je dus précipitamment prendre congé, alléguant une course à faire. On ne s’ennuie pas à Étretat !

Avant-hier, il a fait un temps épouvantable. Il a plu sans arrêt du matin au soir. Le vent retournait les parapluies, les girouettes tournaient sur elles-mêmes comme des toupies, les cheminées faisaient le gros dos. La mer se confondait avec le ciel. Vers 6H, à la nuit tombante, ma tante prit son auto, et nous partîmes dans la direction de Fougueusemare, patrie d’André GIDE où nous allions déposer une vieille fille à nattes enroulées sur les oreilles (c’est tout dire). Il nous arriva quelque chose d’étrange. Les trolls normands nous jetèrent un sort. Partout, des écriteaux indiquaient Fougueuseville 1 km 6 ou 2 km5, mais au bout de 5 km nous étions obligées de rebrousser chemin sans avoir dépassé une seule habitation. Nous nous sommes perdues, nous avons tourné en rond dans la campagne pendant une heure. La pluie cinglait les vitres, le vent s’engouffrait dans le moteur, la voiture culbutait à moitié dans les ornières. Chaque fois que nous traversions une mare, la boue giclait à l’intérieur de la voiture par la fenêtre ouverte. J’avais mis mes mains dans mes bottes pour les réchauffer. Ma tante conduisait les dents serrées. Dans un coin la vieille fille priait. Sur la route on ne rencontrait pas une âme. Impossible de demander notre chemin. Quelquefois une maison apparaissait à l’horizon. Notre cœur battait. Nous espérions trouver derrière cette maison, une église, un village. Mais nous la dépassions, nous nous apercevions que c’était un vieux hangar abandonné, et nous nous retrouvions en rase campagne. Enfin les trolls eurent pitié de nous et firent surgir le village-fantôme au bord d’un chemin que nous avions parcouru cent fois. En revenant, à la lueur des phares bleus, nous nous perdîmes encore une fois. A un certain moment, nous croisons une auto, elle fait demi-tour et nous suit. Nous nous arrêtons, elle s’arrête. Nous repartons, elle repart. Chaque fois que je me retourne, je suis aveuglée par l’éclat de ses phares jaunes. Tout à coup, plus de phares, plus d’auto, la route est déserte. Encore un mirage. Dernier épisode : avant d’arriver à Étretat, une lueur surgit du milieu de la route, faisant des bonds désordonnés et traçant des cercles dans l’air. Ma tante freine brusquement. Moi je recommande mon âme à Dieu et je me terre sous la banquette. J’entends une voix mâle nous aborder avec rudesse. Ma tante a la présence d’esprit de crier « Madame LINDON ». J’aperçois le haut d’un képi qui se confond en excuses. Je me redresse pour adresser un sourire bienveillant et compréhensif au gendarme d’Étretat. Et l’auto de Madame la Mairesse démarre avec une pétarade de satisfaction ? Dix minutes plus tard, je m’affale sur mon lit, brisée par les émotions.

J’ai reçu une lettre de HAMLET et une de Jacques DELATTRE. Celui-ci m’annonce qu’il a laissé pousser sa moustache à la Clark GABLE, qu’il est en train de repasser son PCB et qu’il a bon espoir. Pendant une demi-page il parle de ses flirts, mais c’est tellement mal écrit que je n’ai presque rien pu lire.

Je te téléphonerai de Paris. L’idée de te revoir me fait sauter de joie au plafond. Nous irons prendre le thé au club de l’institut Britannique avec Wladimir. Ou plutôt nous bavarderons tranquillement à la maison en réveillant les vieux souvenirs. Nous ferons peut-être les deux. A bientôt ma Mieux-Aimée. Pourvu que je ne meure pas de bonheur quand je te verrai.

Ton Lorenzo

Odile 5 Décembre 39

39 12 05 ON

Enveloppe adressée à Mademoiselle H. BERR, Le Vivier, Aubergenville (Seine-et-Oise)

Mardi après-midi

Mieux-Aimée, tu rirais si tu me voyais. Je suis assise à mon pupitre en face d’une trentaine d’élèves qui suent à grosses gouttes sur une composition de latin. En somme, je fais la MELON[32]. Mais une MELON souriante et joviale qui se permet de glisser en douce de petits tuyaux. Mes élèves (3ème et 4ème) sont très sages. Ils me donnent entière satisfaction. Ce n’est pas comme ceux de 1ère et 2nde. Ce matin, j’ai dû les surveiller pendant deux heures parce que leur professeur de français et de latin était malade. Pendant la première heure, ils ont été corrects. On leur avait donné à faire un exposé sur Rodogune. Quelques-uns travaillaient bien. D’autres, des garçons qui avaient une tête de plus que moi chuchotaient, riaient sous cape. Ils se passaient des petits papiers que j’avais bien envie de voir, mais quand je me suis hasardée à jeter un coup d’œil dans leur direction, il me lançaient un tel regard que je me plongeais aussitôt, rouge comme une pivoine dans mon livre, prête à leur faire des excuses. A un moment pourtant, comme je voyais que l’un d’eux dessinait et que les autres gloussaient, je me suis armée de tout mon courage et j’ai demandé d’une voix blanche ; « C’est Rodogune que vous dessinez, LEVEILLÉ-NIZEROLLES ? ». Il a tout de même paru un peu mal à l’aise et il a commencé à travailler. « Montrez-moi ce papier. – Hum, euh, c’est de la géométrie – Comment, vous avez fini votre devoir de Français – Oui – Eh bien, je vous félicite, vous avez fait vite. Faites de la géométrie si vous voulez, je m’en fiche. Mais je crains que votre note de français ne s’en ressente. » Et, épuisée par mon audace, je me suis replongée dans mon livre. A la seconde heure, je leur ai donné à faire par écrit, une version latine. Ils l’ont tous faite en commun, en hurlant à qui mieux-mieux. De temps en temps, je tapais sur la table, je leur disais quelques paroles bien senties. Il se taisaient un instant, puis recommençaient quelques instants après. Hier, j’ai eu à surveiller quelques élèves pendant les heures de « permanence ». J’en ai profité pour faire un travail que m’avait donné la directrice : relever les adresses des parents sur les fiches de chaque élève. Mais je ne m’en suis pas tenue là. Les fiches contenaient en effet des observations sur la conduite des élèves, et je me suis rassasiée. Il y avait des jeunes filles et des jeunes gens très mal notés : « Privé de tableau d’Honneur pour avoir été mis à la porte de la classe d’Allemand et avoir été fumer dans les couloirs du lycée », ou bien « conduite très à surveiller. A reçu deux avertissements. Au troisième , ses parents seront priés de le reprendre ». Derrière certaines fiches, il y a marqué : « Elève peu intelligent ». Les élèves du lycée n’ont plus de secrets pour moi.

Ils me font pitié ces pauvres enfants qui feuillètent fébrilement leurs dictionnaires. Ils m’interrogent sans cesse pour me demander chacun à leur tour la même question : « Est-ce qu’il y a une majuscule à tel mot ? Qu’est-ce qui vient après quibus redimeretur … ? Combien de temps avons-nous encore ? » Cela me rappelle les Vendredis ou les Samedis après-midi. Je suis très bien avec eux parce que je leur ai promis de leur laisser dix minutes de plus à cause du texte qui a été long à dicter. C’est normal. Je me souviens des minutes de précipitation à la fin des compositions.

J’ai revu M.C. ISCH-WALL. Toute sa famille a foncé sur moi hier pour me féliciter. Elle avait appris mes fiançailles par Georgette ADLER. Cela ne m’étonne pas. Marie-Claire m’a dit que mes fiançailles feraient sûrement très plaisir à O. LÉVY-VALENSI qui voyait en moi une rivale auprès de Marco[33]. Elle avait même paraît-il chargé Marie-Claire de « me tirer les vers du nez » à ce sujet. J’ai reçu une lettre de Jacquot ce matin. Son moral est bien meilleur, car il couche dans un lit chez une adorable vieille alsacienne qui lui fait des petits plats fins. J’ai reçu également une lettre d’Olivier. Pauvre Olivier ! Tu sais qu’il a été accepté dans l’aviation et qu’il est actuellement à Avignon. Pour une fois sa lettre est très simple. Elle manque un peu de dignité, mais elle n’en est que plus touchante. Il me raconte en détail les impressions qu’il a éprouvées au moment où il a lu ce trois mots : « Je suis fiancée ». Pauvre cher Poil ! Il dit que quelque chose s’est arrêté en lui, et bien autre chose encore. Si j’étais lui, je ne l’aurais pas écrit. Mais il l’a pourtant fait si simplement, si gentillement que je lui en sais presque gré. Je l’estime plus, et je n’aurai plus jamais envie de me moquer de lui. Et la situation n’en est que plus nette. Je suis sûre que nous resterons très bons amis, tandis qu’avec François[34] ce ne sera peut-être pas possible.

La dernière journée à Paris a été très agréable, quoique j’aie eu le matin à faire face à l’assaut de Wladimir que j’ai rencontré au temple[35] rue de Montevideo. Il était furieux que je ne lui aie pas téléphoné pendant mon séjour à Paris et m’a raccompagnée de force jusqu’à la maison. Le soir, j’ai été diner au restaurant avec Papa, Maman, et Madame Esther LÉVY. Ensuite, nous avons été voir un petit film américain, idiot mais charmant : « Nous irons à Paris ». Dimanche matin, j’ai encore revu Michel BLOCH. Il était venu me voir Samedi avec Gérard LÉVY arrivé d’Orléans, en permission, mais je n’étais pas là. Je me suis promenée avec eux Dimanche avant le déjeuner. Je les trouve de plus en plus adorables tous les deux. Nous sommes partis à la même heure que Papa, et après l’avoir déposé à la gare de l’Est.

J’espère bien que les élèves auront des vacances à Noël, car je ne tiens pas à rester clouée à Étretat pendant les vacances. De toutes façons, je n’ai pas l’intention de continuer ce métier après le 1er Janvier. C’est trop absorbant et j’ai peur de ne pouvoir m’en aller quand j’en aurai envie.

Oncle Raymond nous a envoyé une boîte de truffes succulentes de Valenciennes. Résultat : j’ai mal au cœur, comme de juste. Si tu vois la clique BLOCH-NATHAN-JACOB à la Sorbonne, fais leur mes amitiés.

Quant à toi, Mieux-Aimée, je t’envoie toute ma tendresse. Fais attention à ce qu’elle ne te saute pas au nez quand tu ouvriras cette lettre. Je te préviens un peu tard. Au revoir ma belle princesse.

Lorenzo

Odile 15 Décembre 39

39 12 15 ON

Enveloppe adressée à Mademoiselle H. BERR, Le Vivier, Aubergenville (Seine-et-Oise)

Vendredi 15 Décembre

Ne sois pas furieuse après moi, Mieux-Aimée. Je n’ai vraiment pas eu le temps de t’écrire. Quand je rentre du lycée le matin, il faut que je me dépêche de déjeuner pour y retourner. Le soir à partir de 4H je suis réquisitionnée par Jérôme, Denis, Laurent, Annie pour faire leurs devoirs. Ceux d’Annie (Anglais, Français, Calcul) m’amusent beaucoup. Je suis encore capable de venir à bout d’une version de 4ème. Mais sur ceux de Jérôme, qui sont en général des problèmes d’algèbre et de géométrie, je sèche éperdument. L’autre jour, il m’a apporté le problème suivant ; montrer que, si dans un trapèze quelconque on joint les milieux des diagonales, la droite ainsi obtenue est égale à la demi-différence des bases. J’ai commencé par sauter de joie, parce que cela me rappelait le bon temps. Et puis je me suis mise à sécher pendant une heure, ce qui m’a non moins rappelé le bon temps. Je cherchais désespérément des théorèmes qui ne me revenaient pas. Finalement, j’ai dû me déclarer vaincue. Et j’ai dû me coucher à 9H avec un violent mal de tête. C’est du joli.

A part cela, j’ai commencé une nouvelle paire de chaussettes pour Jacquot. Je fais à peu près trois rangs tous les jours. Un jour pourtant, j’ai pu avoir une heure de tranquillité, mais j’en ai profité pour me promener, car je commençais à m’engourdir. C’était Lundi dernier. Il faisait un soleil resplendissant. J’ai fait des kilomètres toute seule sur la falaise. La mer étincelait comme aux plus beaux jours d’été. Tout avait l’air de vibrer. L’air était doux, et on avait l’impression qu’au lieu de se laisser traverser comme d’habitude, il venait à votre rencontre, en vous caressant au passage. J’étais un peu grisée, et j’avançais en chantant et en jetant de joyeux coups de pied dans les crottes de biques sur mon chemin. Tout à coup, je me suis retournée, et dans le creux entre les deux falaises, j’ai vu Étretat, tout petit, ramassé, « résumé » pour ainsi dire, à la fois net et brumeux comme un souvenir. J’ai cherché un point d’appui quelque part, mais je ne l’ai pas trouvé. Alors a commencé une chute vertigineuse dans le passé. Je m’en suis tirée avec bon nombre de bleus et de bosses. Chaque petite chose en évoquait cent autres. La terrasse du casino, maintenant déserte et lugubre, se repeuplait. Je voyais les vieux habitués l’arpentant d’un bout à l’autre à l’heure de leur promenade hygiénique, choqués de voir les petites jeunes filles en shorts détaler sous leurs talons à la poursuite de quelque Don Juan. Je me voyais assise à califourchon sur la balustrade, lançant des petits galets à HAMLET, qui finissait par m’administrer publiquement une fessée ( !). Je voyais le barman tourbillonner autour des tables avec un sourire engageant, le crayon sur l’oreille, le carnet à la main. Et puis la nuit venait. La terrasse se couvrait d’Anglais en smokings, et de douairières en robes longues. Le professeur de danse faisait la chasse à la petite friture qui prétendait danser en socquettes. Je me retrouvais accoudée à la balustrade, en quête d’étoiles filantes, à côté d’HAMLET que j’écoutais ne pas parler. A côté du casino, je distinguais chaque rue. Nous les parcourions cent fois par jour du tennis à la plage, de la plage au tennis, en nous arrêtant de temps en temps à la pâtisserie. Le tennis ! Royaume de HAMLET. Les championnats ! Gloire de HAMLET ! Quand il perdait un jeu, il lançait des regards furibonds à son adversaire. Ma maison, qui ressemblait à une maison de poupée de loin ! A minuit, quelquefois, j’ouvrais la porte du jardin, fatiguée d’avoir dansé, et après avoir tiré une révérence à la lune, je gagnais ma chambre à pas de loup, pour ne pas réveiller ma tante et pouvoir dire le lendemain que j’étais rentrée à 11H !

C’était horrible de retrouver les choses tellement semblable à elles-mêmes. Elles avaient gardé leurs formes, mais elles avaient perdu leur couleur. Étretat ressemblait à une de ces maquettes qu’on sort sur une table dans un musée, et qui reconstitue plus ou moins fidèlement un château fort, une ville. On aurait dit aussi une momie gisant dans l’attitude où la mort l’avait surprise et dont les traits, quoique figés, étaient demeurés inchangés. Je suis en train de me lancer dans des élucubrations et de te raconter des choses qui doivent te faire bâiller. Pardonne-moi ô Mieux-Aimée. Je ne distingue plus « t’écrire » de « m’écrire ». Cela n’arriverait pas si tu n’étais pas mon second moi-même. Mon cerveau d’ailleurs n’est plus qu’une humble bouillie. Pour retrouver mon équilibre, j’ai besoin de voir Jacquot. Cela devient un besoin pressant. C’est anormal de vivre quatre mois sans se voir. J’ai tellement pensé à lui qu’il s’est passé de drôles de choses dans ma tête. C’est comme lorsque l’on regarde trop longtemps quelqu’un de trop près. Il devient grimaçant et irréel. Et on a mal aux yeux.

J’ai bien peur qu’il ne soit remonté en ligne ces jours-ci, puisqu’en principe, dès qu’il se produit une attaque un peu marquée, c’est le 26ème qu’on envoie à la rescousse.

Depuis Lundi, les professeurs malades sont revenus, et je ne fais plus que les heures de permanence. Ce qui m’oblige malgré tout à aller au lycée matin et soir. La semaine dernière, j’ai fait mon cours. Le premier a porté sur un sujet d’observation : l’Étable. Je me demande quelle mouche a piqué le professeur de Français quand il a donné ce sujet ! Chaque élève a lu son chef-d’œuvre. Je me contentais d’apprécier et de critiquer. Mais tu peux imaginer à quelles plaisanteries ce sujet a donné lieu. Avec moi, les élèves ne se sont pas gênés pour me donner des détails sur l’odeur qui émane des étables, la consistance du plancher, etc… Bien entendu, je renchérissais, et je rigolais plus fort qu’eux. Ils faisaient un chahut terrible, renversaient leurs bancs, grimpaient sur les pupitres, me portaient des toasts avec leurs encriers. Le professeur qui faisait cours dans la salle voisine a demandé si les élèves de 4ème étaient surveillés. Comme on lui répondait qu’ils l’étaient : « Heureusement, a-t-il dit, car que serait-ce s’ils ne l’étaient pas ». Cela m’a tout de même un peu vexée , et deux jours plus tard, lorsque j’ai été chargée de nouveau de faire le cours en 4ème, je les ai si bien sermonnés qu’ils n’ont pas dit un mot. Le cours a porté sur Leconte de Lisle. Il s’agissait d’expliquer une texte : le cœur de Hialmar. Je ne m’en suis pas trop mal tirée. Le même jour, j’ai remplacé le professeur de Sc. Nat. En 5ème. Pendant une heure, j’ai parlé de la Sauterelle à une vingtaine d’enfants qui m’écoutaient religieusement. Voilà une action d’éclat, ou je ne m’y connais pas.

En étude, j’ai retrouvé mes garnements de 1ère et 2nde. Comme ils semblaient disposés à continuer leur chahut, je leur ai dit avec un sourire jovial : « Mais voyons, je comprends très bien que vous me chahutiez. A votre place j’en ferais autant ». Depuis, ils ne chahutent plus. C’est un résultat. Mais ils ne travaillent pas non plus. Je tiens salon. Je bavarde avec eux. Et comme ce sont de gentils garçons au fond, le temps passe vite Mercredi, le proviseur du Havre est venu pour présider le conseil de classe. Qui se tenait au sujet des tableaux d’honneur. J’en ai profité pour lui donner ma démission. A partir du mois de Janvier en effet, il se peut que je me rende assez souvent à Paris et à Reims. Et le rôle de pionne est au fond plus souvent ennuyeux qu’intéressant. Le proviseur a été adorable. Il m’a dit que je lui avais rendu un grand service en acceptant ce poste jusqu’à Noël, et pour m’exprimer sa reconnaissance, il m’a invitée à assister au conseil de classe. Comme je ne savais plus où me mettre, il m’a mise à sa droite. Je me suis bien amusée, tout en me tenant raide comme un piquet. Les professeurs se chamaillaient parce qu’ils avaient tous leur protégé. De temps en temps, j’essayais de placer un mot, mais c’était toujours un mot malheureux. Il se trouvait que les élèves qui m’avaient fait bonne impression en permanence étaient tous des cancres, ou réciproquement. Depuis hier, je fais marcher les élèves, car je sais qui a le tableau d’honneur, qui ne l’a pas, qui a des félicitations, et qui a un avertissement. En ce moment, je suis au lycée dans la salle de permanence, mais je n’ai pas d’élèves.

Nouvelles diverses : J’ai reçu une gentille lettre de Solange VITE-WEILL, me félicitant de mes fiançailles. Elle est à Clermont et tient la nouvelle de Jacqueline LÉVY. Mes cheveux, ô horreur, se réduisent à quelques douzaines de tire-bouchons qui pendent lamentablement sur mon front et mes oreilles. Je les ai fait raser une fois de plus, et par-dessus le marché, je me suis fait faire une permanente. Naturellement, il ne s’est pas passé deux heures avant que je ne l’ai regretté. Il n’est plus question de les rouler en-dessous. J’ai ma tête de 1936-1937.

Je pense revenir à Paris vers le 23. Maman ira à Reims voir Papa pendant les vacances de Noël. Mais moi, je crois que cette fois-ci je resterai à Paris avec Annie et François. Oncle Raymond nous a envoyé des truffes de Valenciennes. Je meurs d’extase après chaque déjeuner.

Au revoir, Mieux-Aimée, voilà des élèves qui arrivent. Il faut que j’adopte une attitude digne

Ta-Lolita-qui-se-languit-réellement.

[1] Le Vendredi 1er Septembre 1939, les troupes allemandes ont envahi la Pologne.

[2] Thérèse LINDON connait Jacques et Marc HYAFIL comme les beaux-frères de son frère Louis BAUR. Elle n’est pas au courant de la relation entre Odile et Jacques, car aucune annonce de fiançailles n’a été jusqu’à présent envisagée par les parents d’Odile.

[3] François NEUBURGER a entrepris des études rabbiniques. Outre l’hébreu, il a appris l’araméen et le chaldéen. Hyperesthésique, comme son grand cousin Marcel PROUST, dont il possède beaucoup de traits de caractère (mais pas la volonté), il est de constitution fragile et a été réformé.

[4] Raymond LINDON était capitaine de réserve.

[5] Or le mois de janvier 1940 sera le plus froid depuis l’année 1838… Au plus bas, le thermomètre descend jusqu’à -15° à Paris . (Source Météo-Paris.com)

[6] Auntie Nette : Antoinette BERR, la mère d’Hélène.

[7] Son ours en peluche.

[8] Petits pains-poum : Petits pains suisses traditionnels à fond plat et dont la partie supérieure est formée de deux protubérances séparées par une fente.

[9] 165 rue Saint Honoré, l’une des deux adresses du cours Boutet de Monvel.

[10] La maison qu’habitait Odile enfant était au croisement de la rue BELLINI (plus longue qu’aujourd’hui) et de la rue de la TOUR. Elle a été détruite lors du percement de l’avenue Paul DOUMER.

[11] Exposition Universelle de 1937.

[12] Le père d’Odile est mobilisé à Reims. La suite de la lettre montre qu’elle a été le voir après son premier aller et retour Etretat-Paris le 14 Septembre.

[13] Il s’agit en fait de la grand-mère maternelle d’Odile, Rachel BAUR (Grand-Maman BAUR), et de la mère de cette dernière, Adèle WEILL (Grand Maman WEILL).

[14] Dinah BAUR : La plus jeune sœur de la mère d’Odile, née en 1914.

[15] Il s’agit de Milka BAUR, sœur aînée de la mère d’Odile, née en 1891, qui a épousé Gaston AMSON.

[16] Flambeau : Personnage de l’Aiglon, d’Edmond ROSTAND.

[17] Seder : Il s’agit de la rupture du jeûne de Kippour, lequel dure 24H.

[18] Olivier MANTOUX.

[19] Philippe SCHNEIDER.

[20] Hélène LINDON, âgée de 3 ans.

[21] Jérôme, Laurent et Denis LINDON, Annie NEUBURGER (la sœur d’Odile âgée de 12 ans) et Hélène LINDON.

[22] Jeanne DELMONT, l’ancienne nourrice d’Annie, la sœur d’Odile.

[23] Pendant tout le mois de Septembre 1938, la guerre avec l’Allemagne menaçait déjà, à cause des prétentions allemandes sur les Sudètes. Le 30 Septembre, au moment des accords de Munich, Odile et sa famille étaient réfugiés chez Louise et Henri BERGSON, près de Tours. Ils sont donc revenus à Paris tout début Octobre.

[24] Gilberte et Lisette LÉAUTÉ.

[25] MAQUET, FLOT et ROY, Cours de langue française.

[26] La Langue Française par la Dictée. de DESSAINT, DOUILLET et RINGOT.

[27] Wladimir HALPERIN.

[28] Pâtisserie au coin de la rue Racine et du Boulevard Saint-Germain, en face de chez GIBERT. Il semble qu’Odile l’ait beaucoup fréquentée, peut-être plus que les salles de cours de la Sorbonne.

[29] Olivier MANTOUX.

[30] PCB : Certificat de Physique-Chimie-Biologie, qui constituait une année préparatoire aux études de Médecine.

[31] Rappel et précisions: Edmée WEILL, la belle-sœur de la grand-mère d’Odile, est veuve d’Edouard WEILL, mort en 1918. Elle s’est remariée avec Claude HEILBRONNER. Elle a eu deux enfants de son premier lit : Edouard (Doudy) et Michel WEILL, qu’Odile appelle ses cousins, parce qu’ils sont de sa génération, bien qu’en fait ils soient les cousins de sa mère.

[32] Surveillante au cours Boutet de Monvel.

[33] Marc HYAFIL, le frère de Jacques.

[34] François JACOB.

[35] Au temple, c.à.d. à la synagogue.