En 1943, après beaucoup d’hésitation, et en suivant le conseil d’Hélène qui lui dit de déguiser le nom des personnages, Odile commence un roman autobiographique.

Les cinq premiers chapitres ont été retrouvés sur un cahier sans ratures, visiblement recopiés. Certains chapitres ou éléments de chapitre suivants ont par la suite été découverts, souvent raturés, parfois avec plusieurs versions, dans d’autres cahiers, écrits un peu dans tous les sens

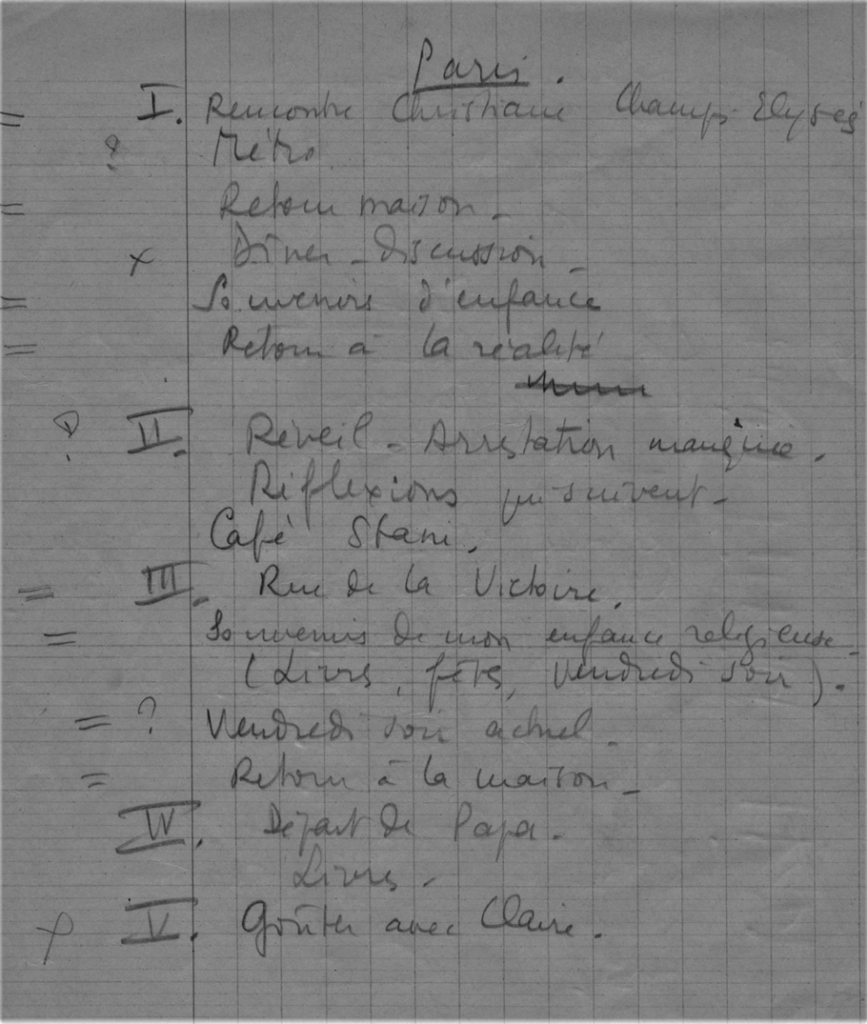

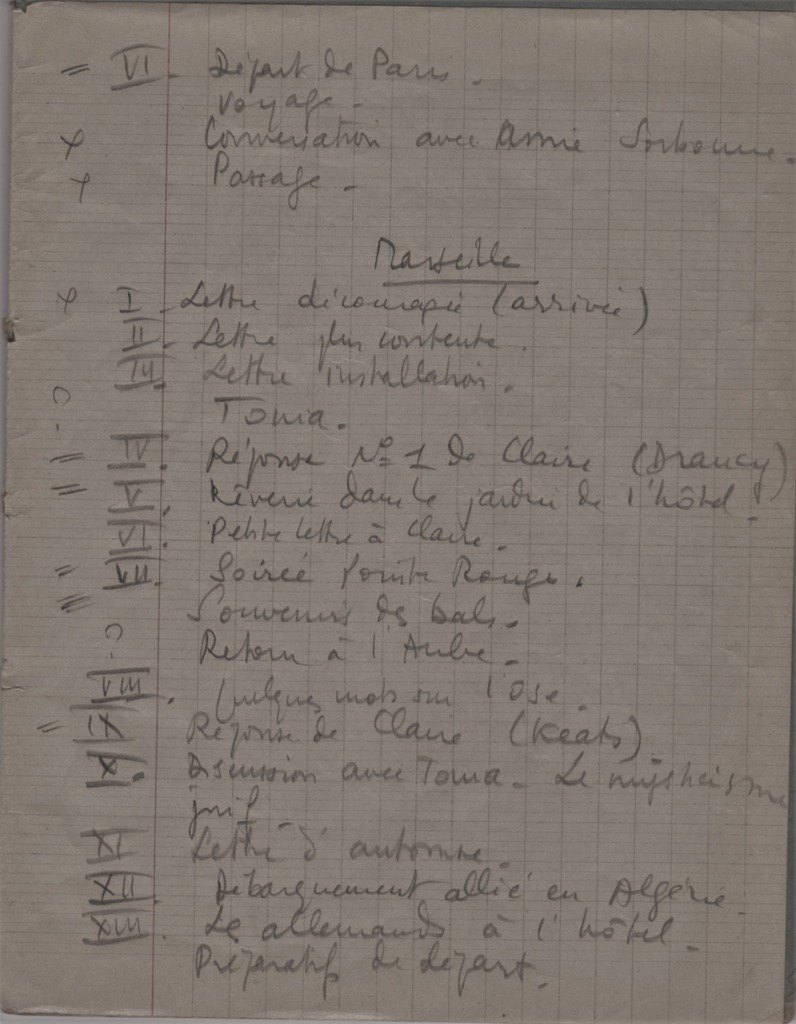

Le plan initial, qui figure dans le cahier où les cinq premiers chapitres ont été recopiés, était le suivant. Il ne sera pas totalement respecté pour ce qui concerne les chapitres suivants.

Le roman autobiographique s’intitule – La Belle Etoile – Paroles sans Histoire. Bien qu’il soit incomplet, une publication est envisagée, sans doute combinée avec les lettres à Gisèle GUERONIK. Ci-dessous, pour donner un avant-goût du style d’Odile, figure la toute première partie du Chapitre I, qui est plutôt un prologue.

Prologue : Les Champs Ely

Lundi 8 Juin 1942

Cet après-midi, j’ai rencontré Christiane Jeannin[1] qui descendait les Champs Elysées en poussant la voiture de sa fille. Je ne l’avais pas revue depuis son mariage. Il paraît que son mari a une belle situation chez Renault et que le ménage prospère. Tant mieux. Je ne suis pas aigrie ni jalouse. J’aime le chemin que Dieu m’a tracé. J’aime aussi le bonheur des autres. Non pas que je me pique de philanthropie. J’aime le bonheur des autres en artiste. Je le palpe, je le soupèse, comme le dernier vestige d’une monnaie qui n’a plus cours. Je m’en drape, je m’en réchauffe. Je le hume, je le déguste. Je le digère par les yeux comme le clochard digère par les narines le pain frais du midi dont l’arôme filtre par le soupirail des boulangeries. Je m’y prélasse, je m’y repose comme sur un divan moelleux de boudoir chinois où je viens entre deux bourrasques réchauffer mon cœur engourdi à la petite flamme tiède de la sécurité. Cela me donne plus de courage pour affronter mon bonheur à moi, ma nuit froide et piquante qui me gerce, mais qui me fouette, et dans laquelle je fonce le visage offert à l’averse qui cingle mais qui lave, la bouche grande ouverte pour mieux en recueillir le goût âcre et salé. Si mon amie Gisèle[2] (que toute la famille appelle familièrement Bibi) m’entendait, elle hausserait les épaules et dirait : « Encore un mysticisme à bon marché ». Son mari a été déporté après 6 mois de mariage. Nous avons des natures diamétralement opposées et des réactions rigoureusement identiques. Tout au moins dans les circonstances déterminées par les évènements actuels. Avec une différence que je sais ce qui m’anime et me détermine. Tandis qu’elle sent, mais ne sait pas[3], ce qui lui donne plus d’assurance et de violence qu’à moi, car elle se cabre d’instinct. Mais il ne s’agit pas de Bibi. Pour l’instant, c’est Christiane qui m’intéresse ? Je la reconnais de loin à sa démarche bondissante.[4] A la Sorbonne, les garçons la surnommaient la Boule et prétendaient qu’elle avait un ressort sous chaque pied. C’est une allure qu’elle se donne pour compenser son embonpoint. Sa vue éveilla en moi mille sentiments contradictoires : d’abord le désir de m’enfuir, de traverser, de cacher mon « étoile », puis la honte de ma propre honte, si peu fondée, l’émotion de revoir une camarade des temps révolus, enfin la curiosité, le désir de savoir comment elle se comporterait. Dominant ma première impression, je poursuivis ma route. A la hauteur des Chevaux de Bois, nos regards se croisèrent. Alors il arriva ce que j’avais eu maintes fois l’occasion de constater. Les lèvres tout d’abord dessinèrent une esquisse de sourire mondain. Puis son regard tomba sur le revers gauche de ma veste, et tout sourire disparût, tandis que ses yeux prenaient soudain une expression vide et fermée. Des yeux d’aveugles. On finira par accuser les Juifs d’attenter au salut public par l’action nocive de leur étoile sur la rétine des aryens. Cela dura quelques secondes. Puis une révolution dut d’opérer dans son for intérieur, car ses traits, comme par enchantement, retrouvèrent leur mobilité, et ses yeux leur expression. Tels ces acteurs de cinéma qu’une courte panne a figés sur l’écran et qu’un brusque rétablissement du courant soudain rend à la vie. Elle vint vers moi, avec tout un étalage de pensées dans le regard. On y lisait la réticence qui émanait de sa nature profonde et l’affabilité de sa personnalité d’emprunt.

« Quelle joie de vous retrouver, ma petite Odile ! Depuis le temps que j’essaye de mettre la main sur votre adresse … ! Puis confidentielle : « Si vous saviez combien j’ai pensé à vous ». Protectrice : »Allons, vous allez faire un bout de chemin avec moi. Qu’est-ce que vous dîtes de ma belle poupée ? » Je balbutiais quelques mots confus et me laissai prendre par le bras. Brusquement, cette rencontre, qu’en définitive j’avais cherchée, me troublait au point que j’en étais devenue cramoisie et que les larmes me venaient aux yeux. Etait-ce cette stupide honte, ou simplement l’émotion de revoir une camarade qui n’avait pourtant même pas été une amie. Je me sentais à la fois crispée et gonflée de reconnaissance envers ce visage familier qui m’apportait une bouffée de l’ancien temps. Le temps du bon temps … Je ne pouvais plus détacher mes yeux de cette large figure au front égoïste et buté, de ces cheveux noirs hirsutes où, instinctivement, je recommençais à chercher les pellicules, de ces grains de beauté que je retrouvais comme de vieilles connaissances, surtout ceux de la joue droite parce qu’elle était assise à ma gauche au cours Boutet de Monvel.

Maintenant, elle parlait très fort en m’entraînant, comme si elle s’était brutalement décidée, une fois engagée dans cette voie, à tirer tout au moins la quintessence de son geste. Et toute son attitude semblait dire aux passants :

« Voyez un peu, manants, la femme d’élite que je suis. Exempte de préjugés, accessible à la pitié, esprit ouvert, insensible au qu’en dira-t-on. De la tolérance, encore de la tolérance, toujours de la tolérance. Ah, manants, que Dieu ne vous a-t-il tous créés à mon image ! »

Je crois bien qu’en l’occurrence, je n’étais rien plus que l’écran qui lui servait à projeter pour la contempler l’image de sa propre mansuétude ? Circuit fermé de la pitié qui se donne et qui se reprend.

Ce n’est pas la pitié de toutes les Christiane du monde qui mettra un baume sur mes blessures. Elle est bien trop fluide pour cela. Elle est tout ce qui reste de la bonté, lorsqu’on en retire la compréhension. C’est de la bonté écrémée. Le résultat, c’est que plus on vous en asperge, plus on se sent transi. On a envie de l’essuyer du revers de la main comme le postillon que les vieilles dames exubérantes vous envoient sur le coin de l’œil. Mais la politesse vous retient. On est tenté aussi d’y couper court en répondant « Ce n’est rien », comme au badaud qui accourt lorsque l’on se relève contusionné après une chute de bicyclette. Mais il s’agit bien là de contusions ! Lorsque c’est tout ce qui, subitement, régit votre mode de vie et de pensée. Vous me direz que nous sommes des clients difficiles à servir. Nous refusons indistinctement la pitié, l’indifférence, la bonne volonté. Que nous faut-il donc ? La lune … Sans plaisanterie. Car n’est-ce pas demander la lune que d’exiger des gens qu’ils se mettent à notre place ? On ne peut même pas le demander à ceux qui vous prodiguent leurs condoléances quand on a perdu un être cher. Et pourtant il n’est pas un être humain qui n’ait connu, à son heure, la morsure d’un deuil cruel. Les gens se disent de tout cœur avec vous, mais d’un cœur pressé de prendre la clef des champs. Et lorsque le deuil qu’on porte est celui de sa propre liberté, de son individualité, de son droit de vivre, l’affaire se corse, car le cas ne court pas les rues. Pour la moitié des gens, il ne s’agit même plus de se rappeler, mais d’imaginer. De sorte que 9 fois sur 10, un Juif n’a de chance d’être compris que par un autre Juif. Ce n’est pas une question de cœur, de finesse, d’intelligence, mais de circonstances. Quand même un aryen subirait le même sort qu’un juif, cela ne reviendrait pas encore au même, car il ne le subirait pas en tant que Juif. Il aurait d’autres sujets de révolte et d’amertume. La faute n’en est à personne et on ne peut en vouloir davantage aux aryens d’être incompréhensifs, qu’aux Juifs d’être incompris. Le drame, c’est qu’on ne pourra jamais empêcher les uns d’expliquer, ni forcer les autres à comprendre.

Mais il y a des degrés dans l’incompréhension. Celle de Christiane était désarmante. Je me suis contentée de répondre à ses questions, de citer des faits sans commentaires, mais je voyais bien qu’elle ne me croyait pas. Elle ne voulait pas me croire : c’eût été trop inconfortable pour elle. Et devant ce visage où se lisait l’effroi, l’incrédulité, la commisération des gens normaux qui ont affaire à un fou, j’étais sur le point de me rétracter, d’arranger la vérité pour qu’elle eût moins l’air d’un mensonge. Nous avons essayé de nous engager sur un terrain moins brûlant. Mais chaque fois une même inclinaison de la pente nous a fait retomber dans l’ornière.

Elle était passée disait-elle près du bureau de mon père l’autre jour à St Germain des Prés. Ce qui lui avait rappelé le temps où nous y montions après le cours pour profiter de sa voiture. Elle avait failli monter lui dire bonjour, mais la timidité l’avait retenue. Sornettes ! Mais qu’elle en supporte les conséquences :

- Vous ne l’auriez pas trouvé, Christiane

- Il a déménagé ?

- Non, mais ne savez-vous pas qu’entre autres professions, celle d’éditeur de musique est interdite aux Juifs. L’affaire a été administrée puis vendue, comme tant d’autres

- Mais pourtant … je croyais … Votre père n’est-il pas français ?

Pauvre Christiane, elle en était encore là …

- Français, je crois qu’on ne peut l’être davantage, et par-dessus le marché ancien combattant, décoré des 2 guerres. Ça lui fait une belle jambe !

Christiane me dévisagea d’un air de reproche qui me convainquit de mon indécence : « On s’intéresse à vous, on vous témoigne de la sympathie, de la pitié, ayez au moins le tact de ne pas en profiter. » L’air de la mauvaise maîtresse de maison 1942 qui voit un invité céder à ses injonctions de prendre un sucre dans son café !

J’ai essayé de me rattraper :

- Bah, c’est un bon débarras. De toute façon, cette affaire lui a coûté plus qu’elle ne lui a rapporté[5]. La Providence a de ces détours … !

- A la bonne heure, ma petite Odile. Cela me fait plaisir de vous voir si courageuse. Vous avez raison. Il faut prendre la vie du bon côté ! Pour moi, voyez-vous, le vrai secret du bonheur, c’est une gaieté inaltérable. Dans les mauvais comme dans les bons jours, je veux qu’il règne chez moi cette « joie de vivre » qui est le meilleur antidote de la catastrophe. Le meilleur moyen d’éviter le malheur, c’est de le nier.

Et de ponctuer par un éclat de rire si perçant que la « belle poupée » réveillée en sursaut se met à hurler à se déchirer les entrailles. Cela fit diversion et m’évita de lui répondre qu’il était bien facile de nier le malheur quand on ne le connaissait pas. Moi non plus, je ne le connaissais pas … avant. Puis la conversation reprit

« Parlez-moi donc un peu de la « divine Gisèle »

Pauvre divine ! Que répondre … Crier casse-cou, attention, rue barrée ? Je n’ai pas su. Alors … j’ai encore manqué de tact. J’ai parlé de Pierre .[6]

Arrêté, déporté ? Mais pourquoi donc ? Qu’avait-il fait ?

Comment lui expliquer qu’il n’avait rien fait, que son seul crime était d’être né Juif, de l’avoir avoué, et d’avoir été porté sur une liste de gens à rafler en série, par liste alphabétique, ou plus simplement encore , au petit bonheur.

- « C’est affreux » se récria Christiane du ton paisible que je devais avoir en apprenant qu’un tremblement de terre avait fait 10.000 victimes en Océanie.

- « Et … votre fiancé », poursuivit-elle timidement, « Qu’est-il est devenu ? »

- « Jacquot[7] va bien, je vous remercie. Il travaille dans un Kommando en ce moment, aux environs de Koenigsberg »

Son visage s’épanouit. Enfin quelqu’un de sensé dans la famille. Un prisonnier … comme tout le monde. Elle voulut rester sur cette bonne impression.

- « Et bien ma petite Odile, maintenant que je vous ai retrouvée, je ne vous lâche plus. Vous allez me donner votre numéro de téléphone pour que nous prenions rendez-vous un de ces jours »

- « Ce serait avec plaisir Christiane, mais nous n’avons plus le téléphone. Cela nous est défendu, vous savez »

- « Qu’à cela ne tienne. Je vous enverrai un mot et vous viendrez dîner à la maison. Mon mari sera ravi de vous voir »

- « Je suis désolée, mais pour nous, malheureusement, le couvre-feu est à 20 heures. »

- « Allons bon. Nous nous ferons une raison. Que diriez-vous d’une glace chez Latinville. Elles y sont exquise cette année »

- « Oh Christiane, ne retournez pas le couteau dans la plaie. Je n’ai pas le droit de rentrer dans les établissements publics. »

C’en était trop. Stupéfaite elle me regardera d’un air de dire « Non, mais vous le faites exprès ! » Puis, mutine « Dites tout de suite que vous n’avez pas envie de me voir. »

De nouveau son rire fuse, tel un déluge de castagnettes, comme pour souligner l’énormité d’un soupçon aussi dénué de fondement.

« Allons, je vais prendre votre adresse, et je vous enverrai un petit mot. »

Je me penchai sur la voiture où la petite fille calmée jouait avec les pompons de ses moufles. Son front plissé par l’effort et l’attention se dérida soudain et ses lèvres s’entrouvrirent avec un sourire angélique.. Ah ces sourires d’enfants ! Ils me donnent le même frisson que l’orgue dans une église. Je me suis sentie pardonnée de toutes les fautes que j’avais commises. L’absolution est douce au coupable. Mais pour l’innocent, elle est enivrante. C’était juste ce dont j’avais besoin, ce don fugitif et spontané d’un être humain, si inconscient fût-il. D’un être vide encore de raison, de pitié, de sympathie raisonnée. Pourquoi ai-je pensé brusquement à HITLER ? Au sourire d’ HITLER à 6 mois ? Il faut avoir l’esprit malade pour être sujet à des idées aussi saugrenues. Mais avouez que cela a quelque chose de tristement comique d’évoquer HITLER souriant aux anges. Cette vision a rompu le charme. J’ai quitté Christiane au coin de l’avenue Gabriel et j’ai repris mon chemin vers le

Point.

Quelle fin d’après-midi étouffante. Il me semblait traîner à ma suite toute la poussière des Champs-Elysées. J’avais les pieds brûlants et la gorge sèche. Le soleil qui avait lui toute la journée s’était dissimulé derrière des nuages plombés. Un vent d’orage se leva, qui fit tournoyer les feuilles. Les nounous énervées, pliaient bagage et distribuaient des claques à la ronde aux enfants qui ne voulaient pas rentrer. Des élégantes aux talons de bois pressèrent le pas, anxieuses de soustraire à l’averse la végétation plastique de leur couvre-chef et le savant coloris de leur jambes nues.[8] Les premières gouttes crépitèrent sur la chaussée. Je n’eus que le temps de m’engouffrer dans le métro.

Cher métro qui fut un des nombreux paradis de mon enfance ! Aujourd’hui, à son tour, il me devient hostile. Il me ferme ses portes –sauf la dernière.[9] Maintenant, ce qui distingue une station d’une autre, ce n’est plus que l’orientation de ses escaliers par rapport à la voiture de queue. Néanmoins, il existe encore des stations plus ou moins sympathiques. Le Rond-Point est une station sympathique parce que j’y échoue généralement en revenant du Centre, pour prendre la direction Pont de Sèvres, de sorte que je bénéficie du bon quai, l’escalier débouchant à l’arrière du train. Pendant longtemps, je n’ai rien connu de plus irritant de rater un métro pour une question de portillon automatique. Mais à présent, j’ai trouvé plus raffiné dans le genre. Imaginez le portillon sur le point de se refermer : une course échevelée vous permet encore de vous infiltrer sur le quai – et vous trouvez moyen de tomber sur la motrice. De sorte que le métro démarre avant qu’il soit question de gagner le dernier wagon. C’est quelque fois la goutte d’eau qui fait déborder le vase. On ne pleure pas d’être au ban de l’humanité, de voir ses amis déportés, de vivre sous la menace, et puis tout à coup on éclate en sanglots parce que Dieu qui vous a fait naître Juif vous a condamné à rater des métros …

Mais, cet après-midi, je n’ai pas eu à me plaindre. Je suis tombée sur un bon quai, et je n’ai pas rencontré de portillon antisémite. La voiture était bondée, mais un monsieur m’a offert sa place. Très ostensiblement d’ailleurs, ce qui m’a tout à la fois émue et gênée, m’étant trouvée de but en blanc le point de mire de la société. Nouvelle occasion de rougir. Tous ces gens me regardaient comme si j’avais une jambe de bois, une bosse ou un goitre. Sans méchanceté : avec un peu d’effroi et beaucoup de compassion. On ne leur a donc rien appris quand ils étaient petits ! Est-ce qu’on se retourne pour dévisager le cul-de –jatte à qui l’on a fait l’aumône ?[10] Cependant ma reconnaissance l’a emporté sur ma gêne, et c’est avec un sourire constipé d’émotion à l’adresse du monsieur que j’ai accepté son offre.

[1] Vraisemblablement Denise VIÉNOT ou Janine GASTALDI, toutes deux élèves comme Hélène et Odile, et que ces dernières appellent les « bouncing females » (voir note de bas de page un peu plus loin).

[2] Désignée dans le roman sous le prénom de Claude.

[3] Odile sait que son fiancé est prisonnier dans un stalag en Allemagne, et peut correspondre avec lui. Gisèle GUERONIK n’a pas de nouvelles de son mari. A l’époque, les conséquences d’une déportation n’étaient pas claires.

[4] Odile et Hélène utilisent le terme « bouncing female » dans leurs lettres et dans le Journal pour parler de Denise VIÉNOT, parfois de Janine GASTALDI.

[5] Effectivement, Albert NEUBURGER a passé son temps à renflouer les Editions Maurice Sénart, qui éditaient des auteurs contemporains (son grand ami Arthur HONEGGER, Darius MILHAUD, etc…) ce qui, financièrement, ne rapportait pas grand-chose.

[6] Pierre GUERONIK

[7] Jacques HYAFIL.

[8] Avant-guerre, la pudeur et l’élégance voulaient que les jeunes femmes et jeunes filles de bonne famille portent des bas. La règle était moins stricte en été à cause de la chaleur, mais par exemple, Raymond BERR aurait souhaité que ses filles continuent à en porter, ce à quoi elles se refusaient. Pendant la guerre, le nylon et la soie manquant, les « élégantes » se teignaient les jambes, ou dessinaient une fausse couture à l’arrière de la jambe, afin que l’on croie qu’elles portaient des bas.

[9] Les juifs n’avaient le droit de monter que dans la voiture de queue. Voir Mardi 9 Juin 1942, Journal d’Hélène BERR, Tallandier, 2008. Odile a pu l’expérimenter avec Hélène lors de ses retours à Paris.

[10] Aujourd’hui, sans doute oui, pour avoir un rapport d’humain à humain avec lui ou avec elle. Mais les codes sociaux changent.